Am 27.05.2010 fand auf Einladung des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie die Veranstaltung Fit durch Wissen – Wissensmanagement-Lösungen für den Mittelstand in Berlin statt. Das Bundesministerium hat in der Vergangenheit ca. 30 Projekte rund um das Thema “Wissen” gefördert. Auf der Tagung wurde anhand einiger dieser Projekte gezeigt, wie man das schwierige Thema Wissen in mittelständischen Unternehmen erfolgreich umsetzen kann. Man sieht auch hier deutlich, dass Wissensmanagement sehr individuell auf den Unternehmenskontext abgestimmt werden muss. Ein allgemeines Verständnis darüber, was man heute unter Wissen, Wissensmanagement oder Wissensbilanz – Made in Germany ist hilfreich, um eine firmenspezifische Lösung zu finden. Siehe dazu auch Projekt ProWis.

Am 27.05.2010 fand auf Einladung des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie die Veranstaltung Fit durch Wissen – Wissensmanagement-Lösungen für den Mittelstand in Berlin statt. Das Bundesministerium hat in der Vergangenheit ca. 30 Projekte rund um das Thema “Wissen” gefördert. Auf der Tagung wurde anhand einiger dieser Projekte gezeigt, wie man das schwierige Thema Wissen in mittelständischen Unternehmen erfolgreich umsetzen kann. Man sieht auch hier deutlich, dass Wissensmanagement sehr individuell auf den Unternehmenskontext abgestimmt werden muss. Ein allgemeines Verständnis darüber, was man heute unter Wissen, Wissensmanagement oder Wissensbilanz – Made in Germany ist hilfreich, um eine firmenspezifische Lösung zu finden. Siehe dazu auch Projekt ProWis.

Wo liegen die Probleme im Umgang mit Wissen?

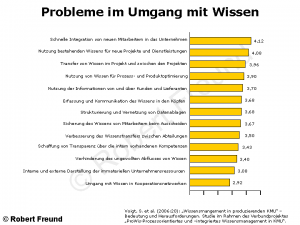

Eine Studie im Rahmen des des Verbundprojektes ProWis (Prozessorientiertes und -integriertes Wissensmanagement in KMU) gibt darauf zumindest für produzierende KMU eine Antwort (Siehe Grafik). An erster Stelle steht die “schnelle Integration von Mitarbeitern in das Unternehmen”. Aus Sicht des demografischen Wandels kommt dabei dem zu erschließenden impliziten Wissen (Erfahrungswissen) eine besondere Bedetung zu. Schon an zweiter und dritter Stelle kommen Themen aus dem Projektmanagement: “Nutzung bestehenden Wissens für neue Projekte und Dienstleistungen” und “Transfer von Wissen im Projekt und zwischen Projekten”.

Eine Studie im Rahmen des des Verbundprojektes ProWis (Prozessorientiertes und -integriertes Wissensmanagement in KMU) gibt darauf zumindest für produzierende KMU eine Antwort (Siehe Grafik). An erster Stelle steht die “schnelle Integration von Mitarbeitern in das Unternehmen”. Aus Sicht des demografischen Wandels kommt dabei dem zu erschließenden impliziten Wissen (Erfahrungswissen) eine besondere Bedetung zu. Schon an zweiter und dritter Stelle kommen Themen aus dem Projektmanagement: “Nutzung bestehenden Wissens für neue Projekte und Dienstleistungen” und “Transfer von Wissen im Projekt und zwischen Projekten”.

Diese Punkte zeigen deutlich auf, dass es sich bei Projektarbeit um wissensbasierte Arbeit handelt, was Konsequenzen für die Projektarbeit (das Projektmanagement) haben sollte. Die in der Studie genannten Punkte sind unternehmensspezifisch zu priorisieren, dabei kann die Wissensbilanz – Made in Germany einen wichtigen Beitrag leisten. Die Wissensbilanz – Made in Germany zeigt die jeweiligen Wirkungszusammenhänge auf und gibt somit wichtige Hinweise zum sinnvollen Einsatz der Ressource.

Diese Zusammenhänge zeigen wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen auf. Informationen dazu finden Sie auf unserer Lernplattform.

IMPULSE berichtet ausführlich über die Wissensbilanz – Made in Germany

Das Unternehmermagazin impulse berichtet unter dem Titel Was wisst Ihr denn schon? (Mai 2010, S. 58-62) recht ausführlich über die Wissensbilanz – Made in Germany. Unternehmer aus unterschiedlichen Branchen erläutern die vielen Vorteile der Wissensbilanz – Made in Germany. Bei dem einen geht es um die Priorisierung von Wissensmanagement-Projekten, bei dem anderen um die Vorteile beim Rating. Der Artikel sollte Unternehmen/Organisationen dazu bewegen, sich mit dem Themen Wissen, Wissensmanagement und Wissensbilanz – Made in Germany intensiver zu befassen. Dabei sollte allerdings nicht vergessen werden zu klären, was im Unternehmen unter “Wissen” zu verstehen ist… Ein gar nicht so leichtes Unterfangen. In dem Artikel findet man z.B. folgenden Satz: “Wie beim Staffellauf gibt ein Kollege dem anderen Wissen weiter, …”. Die Wissenskonstruktion mit einem Weitergeben physischer Teile zu vergleichen halte ich für kein gutes, ja sogar für ein kontraproduktives Beispiel.

Das Unternehmermagazin impulse berichtet unter dem Titel Was wisst Ihr denn schon? (Mai 2010, S. 58-62) recht ausführlich über die Wissensbilanz – Made in Germany. Unternehmer aus unterschiedlichen Branchen erläutern die vielen Vorteile der Wissensbilanz – Made in Germany. Bei dem einen geht es um die Priorisierung von Wissensmanagement-Projekten, bei dem anderen um die Vorteile beim Rating. Der Artikel sollte Unternehmen/Organisationen dazu bewegen, sich mit dem Themen Wissen, Wissensmanagement und Wissensbilanz – Made in Germany intensiver zu befassen. Dabei sollte allerdings nicht vergessen werden zu klären, was im Unternehmen unter “Wissen” zu verstehen ist… Ein gar nicht so leichtes Unterfangen. In dem Artikel findet man z.B. folgenden Satz: “Wie beim Staffellauf gibt ein Kollege dem anderen Wissen weiter, …”. Die Wissenskonstruktion mit einem Weitergeben physischer Teile zu vergleichen halte ich für kein gutes, ja sogar für ein kontraproduktives Beispiel.

Bilden Daten und Informationen im Gesundheitswesen eine qualitativ gute Grundlage für die Wissenskonstruktion?

Der Artikel Wie man Ärzte irreführt (Rolf H. Latusseck, Die Welt vom 21.04.2010) hat den schönen Untertitel “Das ´Deutsche Ärzteblatt´ wirft den Pharmafirmen vor, Studien zu den Wirkungen und Nebenwirkungen ihrer Medikamente zu schönen”. Wenn die Grundlage, auf der Wissen über Arzneimittel konstruiert wird, zu 80-90% von der Pharmaindustrie kommt, brauch man sich allerdings nicht wundern (Siehe dazu auch Die erweiterte Wissenstreppe). Doch was nutzt das Lamentieren, wenn nichts dagegen unternommen wird? Es kommt einem folgendes Zitat in den Sinn: Traue keiner Statistik, die Du nicht selbst gefäscht hast (Es wird Churchill zugesprochen, doch gibt es in der Zwischenzeit auch andere Auffassungen). Das Gesundheitswesen basiert offensichtlich in vielen Bereichen auf Daten und Informationen, die man als tendenziell bewerten kann. Auch die grundsätzliche Logik des Systems ist kritisch zu würdigen, denn der Arzt bekommt nur dann sein Einkommen, wenn er kranke Menschen behandeln kann. Welches Interesse – welche Anreize – hat ein Arzt, dass ich gesund bleibe/werde? Fragen über Fragen, über die sich immer mehr Menschen Gedanken machen (sollten). Siehe dazu auch Nicht-wissende deusche Ärzte? , Die Ressource “Wissen” im Gesundheitswesen, Probleme der Darstellung anthropologisch-medizinischen Wissens

Der Artikel Wie man Ärzte irreführt (Rolf H. Latusseck, Die Welt vom 21.04.2010) hat den schönen Untertitel “Das ´Deutsche Ärzteblatt´ wirft den Pharmafirmen vor, Studien zu den Wirkungen und Nebenwirkungen ihrer Medikamente zu schönen”. Wenn die Grundlage, auf der Wissen über Arzneimittel konstruiert wird, zu 80-90% von der Pharmaindustrie kommt, brauch man sich allerdings nicht wundern (Siehe dazu auch Die erweiterte Wissenstreppe). Doch was nutzt das Lamentieren, wenn nichts dagegen unternommen wird? Es kommt einem folgendes Zitat in den Sinn: Traue keiner Statistik, die Du nicht selbst gefäscht hast (Es wird Churchill zugesprochen, doch gibt es in der Zwischenzeit auch andere Auffassungen). Das Gesundheitswesen basiert offensichtlich in vielen Bereichen auf Daten und Informationen, die man als tendenziell bewerten kann. Auch die grundsätzliche Logik des Systems ist kritisch zu würdigen, denn der Arzt bekommt nur dann sein Einkommen, wenn er kranke Menschen behandeln kann. Welches Interesse – welche Anreize – hat ein Arzt, dass ich gesund bleibe/werde? Fragen über Fragen, über die sich immer mehr Menschen Gedanken machen (sollten). Siehe dazu auch Nicht-wissende deusche Ärzte? , Die Ressource “Wissen” im Gesundheitswesen, Probleme der Darstellung anthropologisch-medizinischen Wissens

Stiftung Warentest: Datenschutz in Sozialen Netzwerken oft mangelhaft

In dem Beitrag Datenschutz oft mangelhaft (Stiftung Warentest vom 25.03.2010) geht es um Soziale Netzwerke. Die Ergebnisse (Tabelle) zeigen, dass es in Sozialen Netzwerken um den Datenschutz insgesamt schlecht bestellt ist. Wenn Sie wollen, können Sie zu einem geplanten Chat zum Thema am 31.03.2010 schon jetzt Fragen stellen. Es ist schon erstaunlich, wie unbekümmert Nutzer der Sozialen Netzwerke mit ihren persönlichen Daten umgehen. Dass diese dann für wirtschaftliche Interessen genutzt werden, scheint viele einfach nicht zu stören. Im Gegensatz zu den USA, wo der Datenschutz eine eher untergeordnete Rolle spielt, regt sich allerdings in Good Old Europe Widerstand – und das ist gut so, denn Daten (und weiter Informationen) sind die Basis für die Wissenskonstruktion. Die Hinweise der Stifung Warentest sind jedoch so neu nicht: Schon 2009 hat sich das Fraunhofer Institut mit dem Thema befasst. Siehe dazu Kein gutes Zeugnis für Soziale Netzwerke oder auch Haben Soziale Netzwerke einen Wert?

In dem Beitrag Datenschutz oft mangelhaft (Stiftung Warentest vom 25.03.2010) geht es um Soziale Netzwerke. Die Ergebnisse (Tabelle) zeigen, dass es in Sozialen Netzwerken um den Datenschutz insgesamt schlecht bestellt ist. Wenn Sie wollen, können Sie zu einem geplanten Chat zum Thema am 31.03.2010 schon jetzt Fragen stellen. Es ist schon erstaunlich, wie unbekümmert Nutzer der Sozialen Netzwerke mit ihren persönlichen Daten umgehen. Dass diese dann für wirtschaftliche Interessen genutzt werden, scheint viele einfach nicht zu stören. Im Gegensatz zu den USA, wo der Datenschutz eine eher untergeordnete Rolle spielt, regt sich allerdings in Good Old Europe Widerstand – und das ist gut so, denn Daten (und weiter Informationen) sind die Basis für die Wissenskonstruktion. Die Hinweise der Stifung Warentest sind jedoch so neu nicht: Schon 2009 hat sich das Fraunhofer Institut mit dem Thema befasst. Siehe dazu Kein gutes Zeugnis für Soziale Netzwerke oder auch Haben Soziale Netzwerke einen Wert?

CeBIT 2010: Zeichen, Daten, Informationen, Lernen und Wissen

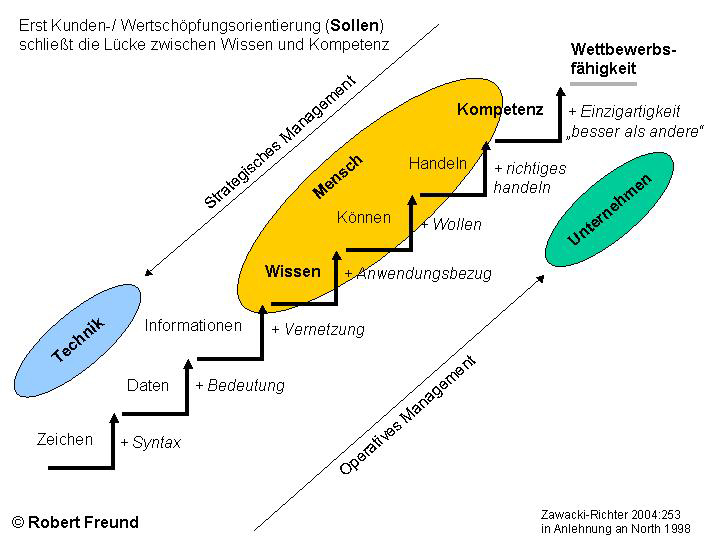

Die CeBIT 2010 öffnet Ihre Pforten. Schon im Vorfeld wurde die Werbetrommel gerührt: Cloud Computing, Wachstum im Bereich E-Learning und die GfWM stellt neuste (?) Trends im Wissensmanagement vor. Interessant ist dabei, dass es zwar um Datenmanagement und Informationsmanagement geht, dennoch ein großer Teil sich mit Themen befasst, die darüber ein wenig hinaus gehen: Lernen und Wissen. Wie kommt das? Wie das aktuelle Urteil zur Vorratsspeicherung von Daten gezeigt hat, ist das Datenmanagement ein heikles Thema. Auch die nächste Stufe, das Informationsmanagement, ist für viele Organisationen überlebenswichtig, will man mit den großen Veränderungen Schritt halten. Daten- und Informationsmanagement profitieren dabei zu einem großen Teil von moderner Informations- und Kommunikationstechnik (IKT), wie sie auf der CeBit vorgestellt werden. Langsam aber sicher erkennt man allerdings auch, dass der nächste Schritt nicht alleine auf Basis der notwendigen IKT erfolgt, sondern durch Lernprozesse von Menschen Wissen konstruiert wird (Wissenstreppe). Im Zentrum von Wissensmanagement steht die Wissenskonstruktion durch Menschen/Mitarbeiter. Das ist für viele IKT-Fachleute suspekt, da sie sich mit solchen Themen nicht auskennen. Aus Lernen wird dann eben E-Learning (E minus Learning) und aus Business einfach E-Business (E minus Business). Will man die Stufe des Wissens erreichen, muss man sich zunächst mit der situativen Wissenskonstruktion befassen um dann zu überlegen, wie man diesen Schritt individuell und technologisch unterstützen – ermöglichen – kann (Ermöglichungsdidaktik statt Erzeugungsdidaktik). Der aktuelle Trend auf der CeBIT 2010 zu mehr wissensbasierten Themen führt letztendlich dazu, dass sich IKT-Fachleute intensiver mit Fachleuten aus Gebieten wie der Erwachsenbildung, Soziologie usw. befassen müssen – und das ist gut so.

Kennen Sie Text 2.0? Stellen Sie sich vor, Ihr Buch weiß, wo Sie lesen.

(…) So beginnt die Beschreibung zu Text 2.0 – Wie blickaktiver Text Lesen verändern kann. “Genau passend zur gerade betrachteten Stelle werden untermalende Musik, Geräuscheffekte, Bilder oder Hintergrundthemen eingeblendet”. Auf der Projektwebsite Text 2.0 gibt es noch weitere (englischsprachige) Informationen. Im Dokumentationsbereich finden Sie auch noch weitere deutschsprachige Unterlagen. Eine spannende Thematik, die die Möglichkeiten zur Wissenskonstruktion erweitert.

Speicherungsarten von Unternehmenswissen: Wird das implizite Wissen vergessen?

Wissen speichern ist eine der Kernaktivitäten in dem Modell von Probst et al. Nach Pavlekovskaya (2007) verteilen sich die Speicherarten wie folgt: Papiergebundende Dokumente: 26%, Elektronische Dokumente: 32% und implizites Wissen 42%. Es ist für ein erfolgreiches Wissensmanagement wichtig, alle drei Bereiche zu berücksichtigen. Manchmal hat man in der Diskussion um Wissensmanagement den Eindruck, dass der Schwerpunkt auf dem technologischen Teil (Wissen als Daten oder Informationen zu speichern) liegt und der Bereich des impliziten Wissens vernachlässigt wird. Das ist aus Forschungs- und Unternehmenssicht keine gute Idee…

Wissen speichern ist eine der Kernaktivitäten in dem Modell von Probst et al. Nach Pavlekovskaya (2007) verteilen sich die Speicherarten wie folgt: Papiergebundende Dokumente: 26%, Elektronische Dokumente: 32% und implizites Wissen 42%. Es ist für ein erfolgreiches Wissensmanagement wichtig, alle drei Bereiche zu berücksichtigen. Manchmal hat man in der Diskussion um Wissensmanagement den Eindruck, dass der Schwerpunkt auf dem technologischen Teil (Wissen als Daten oder Informationen zu speichern) liegt und der Bereich des impliziten Wissens vernachlässigt wird. Das ist aus Forschungs- und Unternehmenssicht keine gute Idee…

Horizon Report 2010: Trends und technologische Entwicklungen

Der Horizon Report 2010 enthält wieder Trends und sechs technologische Entwicklungen: “The annual Horizon Report describes the continuing work of the New Media Consortium’s Horizon Project, a qualitative research project established in 2002 that identifies and describes emerging technologies likely to have a large impact on teaching, learning, or creative inquiry on college and university campuses within the next five years”. Interessant ist dieser Report unter anderem auch deshalb, weil bei den technologischen Entwicklungen nicht nur die Themen angesprochen und beschrieben werden, sondern auch immer Links zu praktischen Anwendungen hinterlegt sind. Die angesprochenen Technologien sind für den Lehr- bzw. Lernbereich gedacht. Dennoch kann man diese Technologien auch für das Wissensmanagement verwenden, denn: Lernen ist der Prozess und Wissen das Ergebnis (Willke).

Der Horizon Report 2010 enthält wieder Trends und sechs technologische Entwicklungen: “The annual Horizon Report describes the continuing work of the New Media Consortium’s Horizon Project, a qualitative research project established in 2002 that identifies and describes emerging technologies likely to have a large impact on teaching, learning, or creative inquiry on college and university campuses within the next five years”. Interessant ist dieser Report unter anderem auch deshalb, weil bei den technologischen Entwicklungen nicht nur die Themen angesprochen und beschrieben werden, sondern auch immer Links zu praktischen Anwendungen hinterlegt sind. Die angesprochenen Technologien sind für den Lehr- bzw. Lernbereich gedacht. Dennoch kann man diese Technologien auch für das Wissensmanagement verwenden, denn: Lernen ist der Prozess und Wissen das Ergebnis (Willke).

Wissensgesellschaft oder doch eher Kompetenzgesellschaft?

Überall liest man, dass wir uns von der landwirtschaftlich geprägten Gesellschafft in eine Industriegesellschaft weiter entwickelt haben und uns jetzt in einer Dienstleistungs-, Informations-, bzw. Wissensgesellschaft befinden. So weit so gut, oder nicht? Diese Darstellung geht von einer gewissen Linearität aus, die z.B. von der reflexiven Moderne (Beck) infrage gestellt wird. Weiterhin führen einige Autoren an, dass es nicht reicht, sich auf Wissen zu konzentrieren, sondern darauf ankommt, Wissen selbstorganisiert in einem speziellen Kontext so anwenden zu können, dass ein (komplexes) Problem gelöst wird: Selbstorganisationsdisposition (Kompetenz). Erpenbeck/Heyse (1999: 30) sprechen in diesem Sinne daher lieber von einer Kompetenzgesellschaft. Diese Perspektive hätte erhebliche Änderungen in unserer Gesellschaft zur Folge…