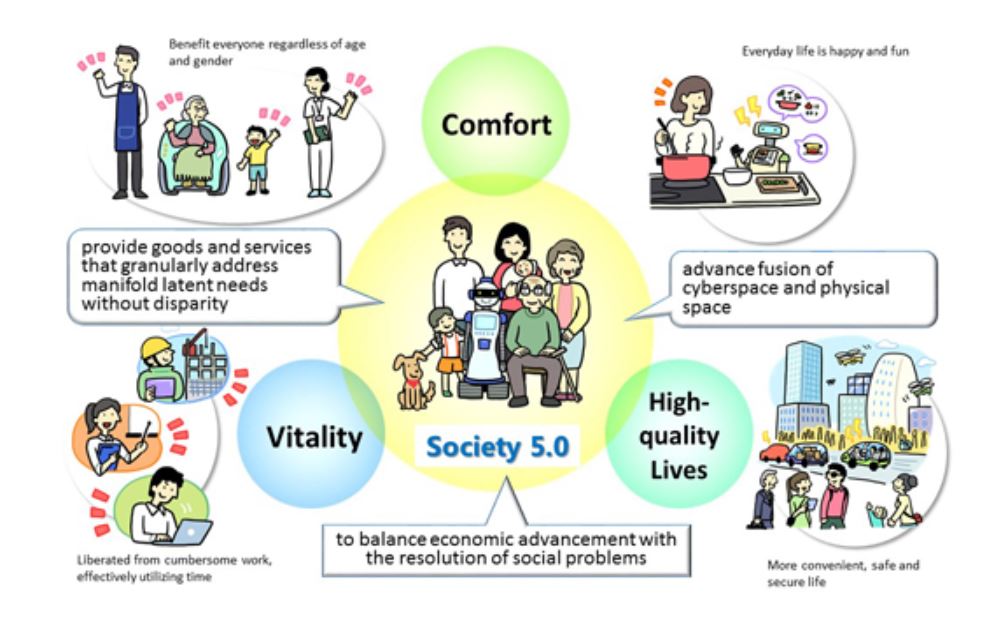

In diesem Blogbeitrag hatte ich auf Industry 5.0 hingewiesen und erwähnt, dass diese Überlegungen in Zusammenhang stehen mit den Ideen zu Society 5.0. Das Konzept “Society 5.0” wurde von “Keidanren, Japan’s most important business federation, in 2016” präsentiert (European Commission 2021:9).

One definition: “A human-centered society that balances economic advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace and physical space.” Society 5.0 was proposed in the 5th Science and Technology Basic Plan as a future society that Japan should aspire to. It follows the hunting society (Society 1.0), agricultural society (Society 2.0), industrial society (Society 3.0), and information society (Society 4.0) (Quelle).

Es ist für mich nicht erstaunlich, dass sich gerade Japan mit den genannten Dimensionen befasst, denn die japanische Gesellschaft steht einerseits einem starken Alterungsprozess gegenüber, und ist andererseits auch sehr offen für technische Lösungen ist. Der Schritt von der in Deutschland propagierten Industrie 4.0 zu der oben schon erwähnten Industry 5.0 ist schon bemerkenswert, doch ist erst die andere Perspektive bei Society 5.0 erstaunlich. Sind in Industrie 4.0 etc. die technischen Möglichkeiten Treiber der Entwicklung, steht in Society 5.0 “der Mensch” im Mittelpunkt, wobei die neuen technischen Möglichkeiten dabei das Leben aller lebenswert machen sollen.

Eine ähnliche Entwicklung des Perspektivenwechsels gab es schon einmal beim Thema Wissensmanagement. Zunächst sprach man dort von einem T-O-M-Modell, bei dem es zunächst um Technik, dann um die Organisation und dann um den Menschen ging. In der Zwischenzeit ist aus dem T-O-M-Modell das M-O-T-Modell geworden, das vom Menschen ausgeht, den dazu passenden organisationalen Kontext (z.B. den Geschäftsprozess) und die technischen Möglichkeiten betrachtet. Die Entwicklung bleibt nicht stehen und das ist gut so – auch New Work wird irgendwann ein Teil der neuen (Arbeits-)Welt sein.