Die viele Informationen zu Künstlicher Intelligenz (KI, AI: Artificial Intelligence) sollen in den meisten Fällen eine bestimmte Blickrichtung auf das Thema herausstellen. In dem Blogbeitrag Digitale Souveränität: Europa, USA und China im Vergleich werden beispielsweise die drei großen Perspektiven auf die digitale Souveränität dargestellt.

In Europa scheint es einen – im Vergleich zu den USA und China – etwas anderen Ansatz zu geben, der einerseits die Rechte einzelner Bürger und auch von Organisationen berücksichtigt, und nicht so sehr technologiezentriert, sondern human-centred ist. Die europäische Non-Profit Organisationen CAIRNE (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe) möchte mit ihrer Arbeit folgende Punkte erreichen:

> “bring widespread and significant benefits to citizens, industry and society, in the form of alignment with shared values and of the global competitiveness of our economies;

> make major contributions to solving the grand challenges of our time, notably climate change, health and inequality;

> bring into existence AI systems that satisfy the seven trustworthiness criteria defined by the European Union;

> bring critical technology and infrastructure under European democratic control”

CAIRNE and euROBOTICS (2023): Moonshot in Artificial Intelligence: Trustworthy, Multicultural Generative AI Systems for Safe Physical Interaction with the Real World | PDF.

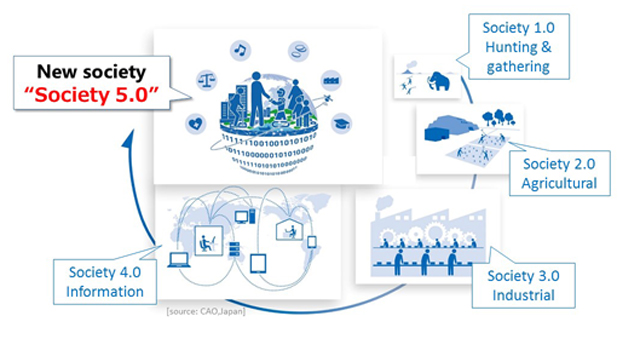

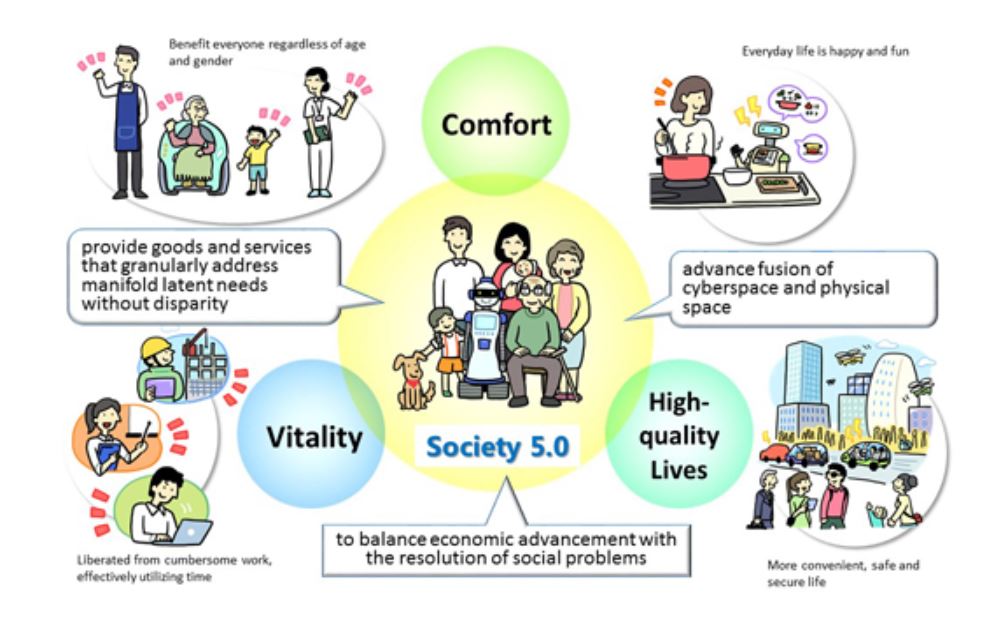

Den oben erwähnten Human-Centered-Ansatz wird nicht nur in Europa immer stärker favorisiert. Auch Japan hat in seiner Vision Society 5.0 auf diesen Schwerpunkt bei der Entwicklung von KI-Systemen hingewiesen:

“By comparison, Society 5.0 is A human-centered society that balances economic advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace and physical space” (Japan Cabinet Office, 2016, zitiert in Nielsen & Brix 2023).