In einer aktuellen Studie von Researchscape im Auftrag von Lucid Software wurden 2.196 Wissensarbeiter aus den USA, aus UK, den Niederlanden, Deutschland und Australien befragt. Dabei kamen doch recht überraschende Ergebnisse heraus, die in der englischsprachigen Website von Lucid Software zu finden sind. ZDNET hat die wichtigsten Erkenntnisse in einem deutschsprachigen Artikel zusammengefasst.

“Demnach wenden deutsche Wissensarbeiter im Schnitt etwa 6,5 Stunden für die Suche nach Informationen auf, bevor sie mit der eigentlichen Arbeit beginnen können – was fast einem ganzen Arbeitstag pro Woche entspricht. Zudem erschwert eine schlechte Koordination im Team die produktive Arbeit” (Quelle: ZDNET vom 01.06.2023).

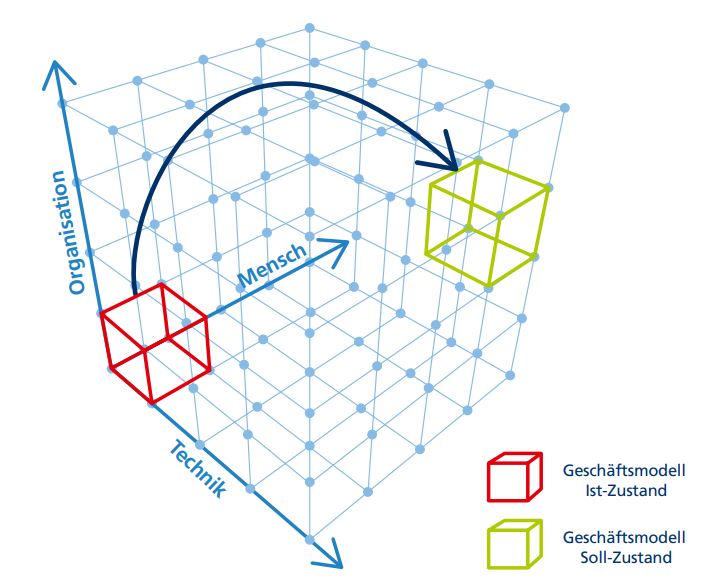

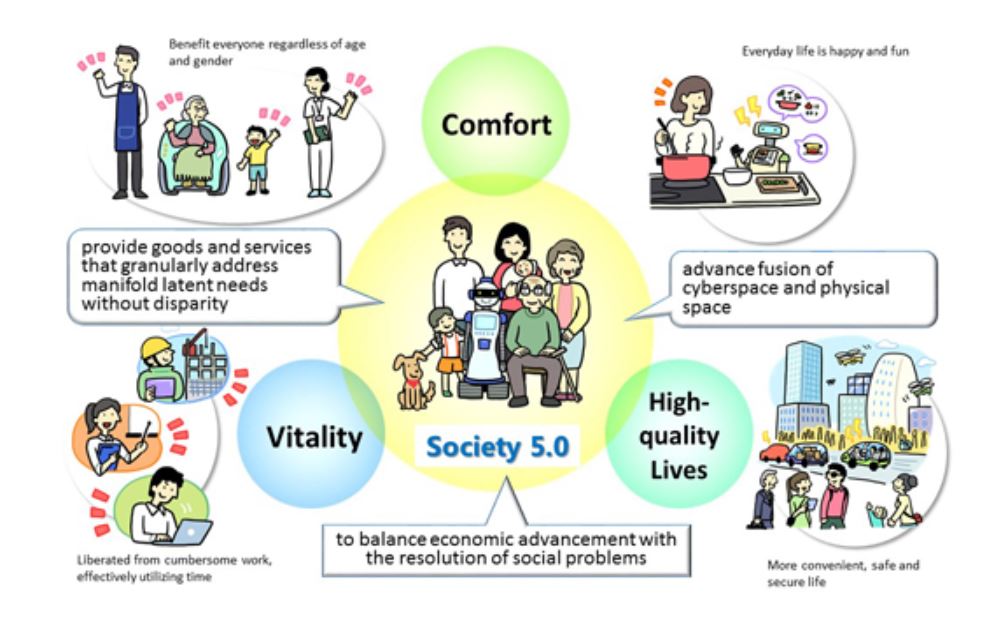

Qualitativ gute Daten und Informationen sind für die Wissensarbeit elementar. Insofern ist es wichtig, diese Basis mit Hilfe digitaler Strukturen aufzubauen und die Koordination im Team zu verbessern. Technologisch kann das durch Kollaborationsplattformen geschehen, die auch eine stärkere Selbstorganisation unterstützen sollte. Kollaborationsplattformen unterscheiden sich dadurch auch von Software. Siehe dazu auch Von der Projektmanagement-Software zur Kollaborationsplattform.

Solche Zusammenhänge thematisieren wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen, die wir an verschiedenen Standorten anbieten. Weitere Informationen zu den Lehrgängen und zu Terminen finden Sie auf unserer Lernplattform.