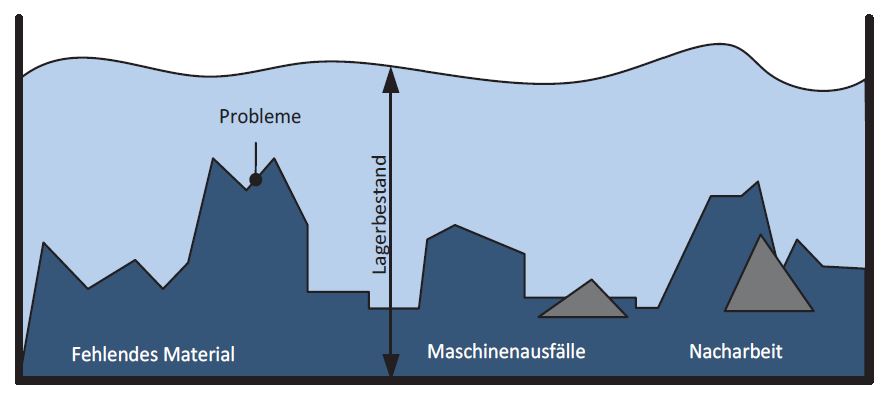

Wenn alle Prozesse problemlos laufen, benötigt ein Unternehmen geringe Bestände. Gibt es bei den Prozessen allerdings Hindernisse (Impediments), so wird das oft mit Beständen gepuffert. In der Abbildung ist das am Beispiel eines Maschinenbauunternehmens zu sehen. Ein relativ hoher Lagerbestand ist dann zwar recht bequem, doch auch sehr teuer. Nicht zuletzt dadurch, dass es durch die vielen Änderungen sein kann, dass ein Bestand an Material gar nicht mehr benötigt wird, und vernichtet werden muss.

Die Alternative ist, die Bestände zu reduzieren. Dabei treten dann die vorher abgedeckten Probleme auf. Es ist dann die Aufgabe, die Prozesse so zu verbessern (KVP: Kontinuierlicher Verbesserungsprozess). Wenn die Mitarbeiter so eine Arbeitsweise nicht gewohnt sind, werden sie bei der kleinsten Kleinigkeit wieder dazu tendieren, Bestände aufzubauen. Es entsteht so ein JO-JO-Effekt.

Jede Art von Verschwendung (Japanisch: Muda) zu vermeiden ist in Zeiten knapper Ressourcen weltweit immer wichtiger geworden. Dabei kommt es, wie in dem Beispiel zu sehen, nicht nur in produzierenden Unternehmen zu solchen Effekten. Auch in eher dienstleistungsorientierten Unternehmen kommt es in vielfältiger Weise zu Verschwendungen, die dann ganz einfach in die Gemeinkosten übergehen, ohne dass sich jemand dazu Gedanken macht.

Auch im Projektmanagement kann es zu massiven Verschwednungen kommen. Siehe dazu Lean Project Management: Mit dem Project Management Waste Index (PMWI) den Grad der Verschwendung in Projekten identifizieren.

Solche Zusammenhänge thematisieren wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen Projektmanager/in (IHK) und Projektmanager/in AGIL (IHK). Informationen dazu, und zu aktuellen Terminen, finden Sie auf unserer Lernplattform.