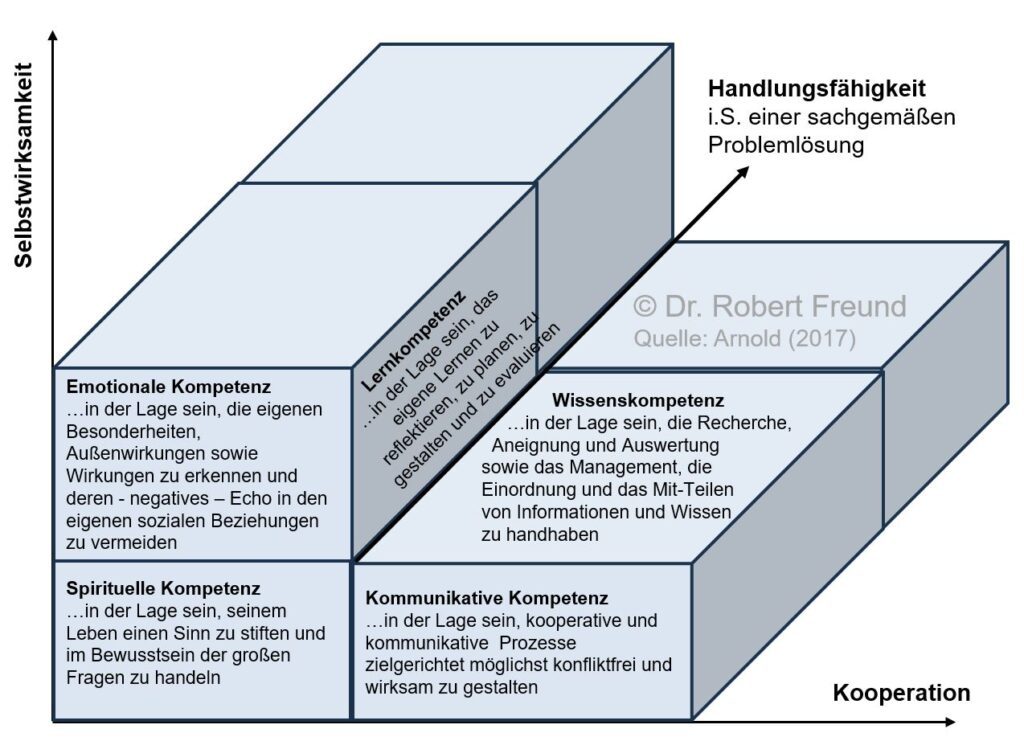

Für eine erfolgreiche Projektarbeit sind verschiedene Kompetenz erforderlich. Neben der Methodenkompetenz sind das auch Sozial- und Persönlichkeitskompetenzen. Die ICB 4.0 (Individual Competence Baseline) weist dazu auf verschiedene Dimensionen hin. Auch in der Projektarbeit selbst, werden dabei Kompetenzen entwickelt. Beispiele für Sozialkompetenzen im Zusammenhang mit Projekten sind (Richter 2020, in projektmanagementaktuell 1/2020):

Aufgrund der Interdisziplinarität von Projektgruppen sind regelmäßig Abstimmungsprozesse erforderlich.

Der Umgang mit Krisensituationen z. B. im Fall drohender Fristüberschreitungen ist typisch für Projektsituationen.

Auch Konflikte mit der internen und externen Projektumwelt lassen sich in der Regel nicht vermeiden, so dass die Beherrschung von Konfliktmanagement eine zentrale Kompetenz für die Projektarbeit darstellt.

Projekte leben von der Teamarbeit innerhalb des Projektteams.

Ein Großteil der Tätigkeiten in Projekten ist mit Kommunikation verbunden.

Die Fähigkeiten zur Gesprächsführung und zu Verhandlungen sind für die Gestaltung von Projektsituationen erforderlich.

Projektstrukturen trennen zwischen dispositiven und ausführenden Tätigkeiten, so dass Führungsverhalten ein relevantes Thema darstellt.

Verbindlichkeit in Bezug auf Absprachen und Termine sollte die Regel der Projektarbeit sein.

Siehe dazu auch

Hybridisierung von Kompetenzen: Kompetenzmanagement in Zeiten von Künstlicher Intelligenz

Kompetenzprofile eines Fachmanns, einer Führungskraft und eines Projektmanagers im Vergleich

Eine Projektwirtschaft benötigt auch ein projektbasiertes Lernen (PBL)

John Dewey: Projektmethode und lebenslanges Lernen

Solche Zusammenhänge thematisieren wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen, Projektmanager/in (IHK) und Projektmanager/in Agil (IHK), die wir an verschiedenen Standorten anbieten. Weitere Informationen zu den Lehrgängen und zu Terminen finden Sie auf unserer Lernplattform.