Wenn es darum geht, Klassische Vorgehensmodelle (Plangetriebene Vorgehensmodelle) und Agile Vorgehensmodelle abzugrenzen, wird oftmals die Stacey-Matrix herangezogen. – obwohl es mit dem Cynefin-Ansatz, dem Vorschlag von Boehm & Turner usw. auch andere Möglichkeiten gibt.

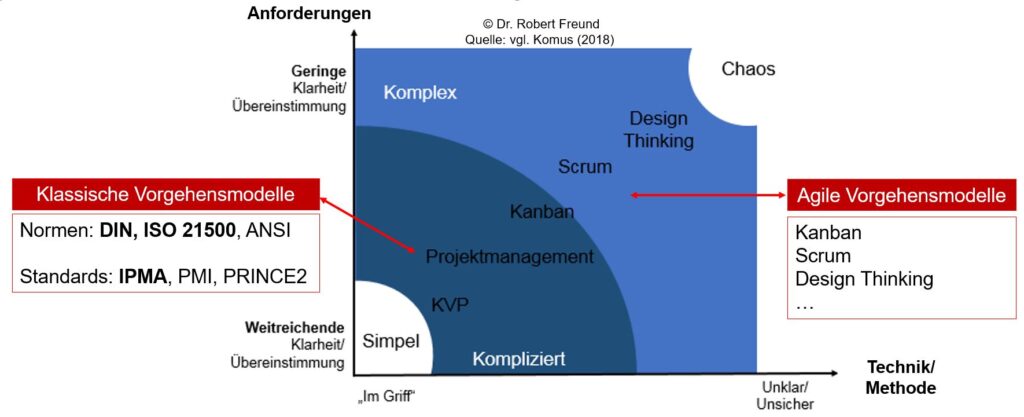

In der Stacey-Matrix werden auf der Y-Achse Anforderungen an das Projekt von “weitreichend klar” bis “geringe Klarheit” positioniert. Hier geht es somit um das WAS. Auf der X-Achse geht es um Technik/Methode, die für das Projekt “im Griff” oder auch “unklar/unsicher” sein können. Hier geht es um das WIE (Siehe Abbildung).

Es ergeben sich daraus drei Bereiche: Simpel, Kompliziert und Komplex. Weiterhin können über die Diagonale die geeigneten Vorgehensmodelle abgeleitet werden. Simpel bedeutet hier, dass die Anforderung als Routinetätigkeit angesehen werden kann. KVP ist die Abkürzung für “Kontinuierlichen Verbesserungsprozess” oder auch Kaizen. Das bedeutet, um die Anforderungen zu erfüllen, muss der Routineprozess verbessert werden. Reicht das nicht mehr aus, so kommen wir in den Bereich des (Klassischen) Projektmanagements, zu dem es Normen und Standards gibt, die sich in vielen Branchen bewährt haben.

Werden die Anforderungen und auch Technik/Methode immer unklarer, kommen wir von dem komplizierten Bereich immer stärker in einen komplexen Bereich, in dem mehr Selbstorganisation gefordert ist, um das Projekt zum Erfolg zu führen. Mit Kanban, Scrum und Design Thinking sind hier nur drei von vielen Vorgehensmodellen genannt, die dem Agilen Projektmanagement zugerechnet werden.

Der Vorteil der Stacey-Matrix liegt darin, dass sie recht einfach umsetzbar ist und somit einen schnellen und guten Einstieg dafür bietet herauszufinden, welches Vorgehensmodell für ein Projekt geeignet erscheint.

Nachteile der Stacey-Matrix sind: (1) Es sind nur zwei Dimensionen zu bewerten – bei einem komplexen Projekt möglicherweise zu wenig, (2) Das Hybride Projektmanagement wird hier nur indirekt thematisiert. Man könnte den Bereich zwischen “Kompliziert” und “Komplex” dafür nehmen, was allerdings recht ungenau wäre.

Zur Verbesserung bietet es sich an ein Analysetool zu verwenden, das mehrere Dimensionen berücksichtigt und auch die Möglichkeit des Hybriden Projektmanagements enthält. Siehe dazu Projektmanagement: Einfaches Tool zur Analyse des angemessenen Vorgehensmodells – Planbasiert, Hybrid, Agil.

Solche Zusammenhänge thematisieren wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen, Projektmanager/in (IHK) und Projektmanager/in Agil (IHK), die wir an verschiedenen Standorten anbieten. Weitere Informationen zu den Lehrgängen und zu Terminen finden Sie auf unserer Lernplattform.