“Im Projekt OpenAlps verfolgen neun Partnerinstitutionen aus fünf Ländern des Alpenraumes das gemeinsame Ziel, regionale KMUs bei Innovationsprozessen mit externen Partnern zu unterstützen. OpenAlps ist Teil des EU-Alpenraumprogrammes und wird durch Fördergelder des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie durch Mittel der Teilnehmerstaaten ko-finanziert. Das Projekt hat ein Budget von 2,6 Millionen Euro und eine Laufzeit von drei Jahren (Juli 2011 – Juni 2014).” Die Öffnung des Innovationsprozesses (Open Innovation) ist gerade für KMU ein heikles Thema. Daher ist es gut, wenn sich regionale Initiativen damit befassen, um Vertrauen für diesen spannenden Weg zu schaffen.

“Im Projekt OpenAlps verfolgen neun Partnerinstitutionen aus fünf Ländern des Alpenraumes das gemeinsame Ziel, regionale KMUs bei Innovationsprozessen mit externen Partnern zu unterstützen. OpenAlps ist Teil des EU-Alpenraumprogrammes und wird durch Fördergelder des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie durch Mittel der Teilnehmerstaaten ko-finanziert. Das Projekt hat ein Budget von 2,6 Millionen Euro und eine Laufzeit von drei Jahren (Juli 2011 – Juni 2014).” Die Öffnung des Innovationsprozesses (Open Innovation) ist gerade für KMU ein heikles Thema. Daher ist es gut, wenn sich regionale Initiativen damit befassen, um Vertrauen für diesen spannenden Weg zu schaffen.

Kreativität wird manchmal mit Innovation verwechselt

Folgende Passage beschreibt den Zusammenhang sehr gut: “Auch wird Kreativität manchmal mit Innovation verwechselt. Kreativität ist eine persönliche Angelegenheit, denn das einmalig Neue kann immer nur einem Gehirn entspringen. Auch wenn man in einer Gruppe zusammensitzt, etwa in einem Think Tank, dann mag die Gruppe die Bedingung dafür sein, dass jemandem etwas einfällt, aber es fällt immer einem Einzelnen ein. Eine Innovation dagegen ist ein soziales Gebilde: Ein kreativer Gedanke kann noch so genial sein, doch erst in Relation zu den Ideen anderer kann er eine Innovation sein. Und wenn er schließlich an die Öffentlichkeit gelangt und von anderen aufgenommen wird, dann gelten andere Gesetze, insbesondere Marktgesetze, wenn es um neue Produkte oder Dienstleistungen geht” (Pöppel, E.; Wagner, B. 2012:14).

Folgende Passage beschreibt den Zusammenhang sehr gut: “Auch wird Kreativität manchmal mit Innovation verwechselt. Kreativität ist eine persönliche Angelegenheit, denn das einmalig Neue kann immer nur einem Gehirn entspringen. Auch wenn man in einer Gruppe zusammensitzt, etwa in einem Think Tank, dann mag die Gruppe die Bedingung dafür sein, dass jemandem etwas einfällt, aber es fällt immer einem Einzelnen ein. Eine Innovation dagegen ist ein soziales Gebilde: Ein kreativer Gedanke kann noch so genial sein, doch erst in Relation zu den Ideen anderer kann er eine Innovation sein. Und wenn er schließlich an die Öffentlichkeit gelangt und von anderen aufgenommen wird, dann gelten andere Gesetze, insbesondere Marktgesetze, wenn es um neue Produkte oder Dienstleistungen geht” (Pöppel, E.; Wagner, B. 2012:14).

User Innovation ist irgendwie anders – User Innovation ist anders, aber wie?

Gesellschaft für Informatik e.V. (2012): Memorandum zur Öffnung von Staat und Verwaltung (Open Government)

Das Positionspapier Gesellschaft für Informatik e.V. (2012): Memorandum zur Öffnung von Staat und Verwaltung (Open Government) ist ein Aufruf an die Bürokratie (Herrschaft der Verwaltung, Quelle: Wikipedia), sich zu öffnen und dafür auch neue Technologien zu nutzen. Das ist einerseits nicht besonders überraschend, berücksichtig man den Herausgeber, die Gesellschaft für Informatik e.V. Interessant ist allerdings, dass es sich hier um die Fachgruppe Verwaltungsinformatik handelt, was eine eher verwaltungsorientierte Perspektive auf das Thema vermuten lässt. Diese Vermutung wird bestätigt, wenn man sich den Text durchliest. Meiner Meinung nach versucht die Bürokratie (Herrschaft der Verwaltung, Quelle: Wikipedia), Open Government von Innen nach Außen kontrolliert zu steuern. Das halte ich eher für einen ingenieurwissenschaftlichen Ansatz, der dem komplexen gesellschaftlichen Gesamtsystem nicht gerecht wird. Wie würde Open Government denn aussehen, wenn es aus der Perspektive der Menschen (Bürger?) interpretiert würde – also eher Bottom-Up? Die Herrschaft der Verwaltung (Bürokratie) würde infrage gestellt – doch wer will das schon? Wie es funktionieren kann, zeigt dieses Beispiel. Die Entgrenzungstendenzen sind nicht zu stoppen, sondern können nur verzögert werden.

Das Positionspapier Gesellschaft für Informatik e.V. (2012): Memorandum zur Öffnung von Staat und Verwaltung (Open Government) ist ein Aufruf an die Bürokratie (Herrschaft der Verwaltung, Quelle: Wikipedia), sich zu öffnen und dafür auch neue Technologien zu nutzen. Das ist einerseits nicht besonders überraschend, berücksichtig man den Herausgeber, die Gesellschaft für Informatik e.V. Interessant ist allerdings, dass es sich hier um die Fachgruppe Verwaltungsinformatik handelt, was eine eher verwaltungsorientierte Perspektive auf das Thema vermuten lässt. Diese Vermutung wird bestätigt, wenn man sich den Text durchliest. Meiner Meinung nach versucht die Bürokratie (Herrschaft der Verwaltung, Quelle: Wikipedia), Open Government von Innen nach Außen kontrolliert zu steuern. Das halte ich eher für einen ingenieurwissenschaftlichen Ansatz, der dem komplexen gesellschaftlichen Gesamtsystem nicht gerecht wird. Wie würde Open Government denn aussehen, wenn es aus der Perspektive der Menschen (Bürger?) interpretiert würde – also eher Bottom-Up? Die Herrschaft der Verwaltung (Bürokratie) würde infrage gestellt – doch wer will das schon? Wie es funktionieren kann, zeigt dieses Beispiel. Die Entgrenzungstendenzen sind nicht zu stoppen, sondern können nur verzögert werden.

Wie kann eine Organisation auf den Trend zu User Innovation ausgerichtet werden?

Klassische Innovationsprozesse (Closed Innovation) laufen in traditionellen Strukturen der Aufbau- und Ablauforganisation ab – daran haben wir uns gewöhnt. Die Entgrenzung des Innovationsprozesses führt immer mehr zur Öffnung des Innovationsprozesses (Open Innovation) und damit auch zu veränderten Anforderungen an Organisationen. Diese Herausforderungen sind für Unternehmen heute schon in immer mehr Bereichen zu erkennen – doch das ist noch nicht alles, denn es geht noch weiter. Der eigentliche Push liegt darin, User Innovation (Democratizing Innovation) organisational zu strukturieren. Doch wie kann sich eine Organisation auf User Innovation einstellen? Der sehr lesenswerte Artikel Keinz, P.; Hienerth, C.; Lettl, C. (2012): Designing the Organization for User Innovation. In: Journal of Organization Design JOD, 1(3): 20-36 geht genau dieser Frage sehr umfassend nach (Abstract): “There is increasing consensus among practitioners and academics alike that we are in the midst of a paradigm shift from producer-centered and internal innovation processes toward user-centered and open innovation processes. This paradigm shift induces significant changes to the design of organizations. Even though the research field of user innovation has been developing over a period of more than four decades, there have been only occasional intersections with the research field of organizational design. In this article, we aim to provide an integrated perspective of the two fields. We first identify major user innovation strategies. We then derive the implications for each user innovation strategy on key dimensions of organizational design.” Auf diesen Artikel bin ich in dem Blogbeitrag von Frank Piller aufmerksam geworden – Danke. Siehe dazu auch Open Innovation oder doch besser Innovation Openess?, Customer Co-Creation and Social Embededness, Freund, R. (2012): Co-Creation and Bottom-Up Economy.

Klassische Innovationsprozesse (Closed Innovation) laufen in traditionellen Strukturen der Aufbau- und Ablauforganisation ab – daran haben wir uns gewöhnt. Die Entgrenzung des Innovationsprozesses führt immer mehr zur Öffnung des Innovationsprozesses (Open Innovation) und damit auch zu veränderten Anforderungen an Organisationen. Diese Herausforderungen sind für Unternehmen heute schon in immer mehr Bereichen zu erkennen – doch das ist noch nicht alles, denn es geht noch weiter. Der eigentliche Push liegt darin, User Innovation (Democratizing Innovation) organisational zu strukturieren. Doch wie kann sich eine Organisation auf User Innovation einstellen? Der sehr lesenswerte Artikel Keinz, P.; Hienerth, C.; Lettl, C. (2012): Designing the Organization for User Innovation. In: Journal of Organization Design JOD, 1(3): 20-36 geht genau dieser Frage sehr umfassend nach (Abstract): “There is increasing consensus among practitioners and academics alike that we are in the midst of a paradigm shift from producer-centered and internal innovation processes toward user-centered and open innovation processes. This paradigm shift induces significant changes to the design of organizations. Even though the research field of user innovation has been developing over a period of more than four decades, there have been only occasional intersections with the research field of organizational design. In this article, we aim to provide an integrated perspective of the two fields. We first identify major user innovation strategies. We then derive the implications for each user innovation strategy on key dimensions of organizational design.” Auf diesen Artikel bin ich in dem Blogbeitrag von Frank Piller aufmerksam geworden – Danke. Siehe dazu auch Open Innovation oder doch besser Innovation Openess?, Customer Co-Creation and Social Embededness, Freund, R. (2012): Co-Creation and Bottom-Up Economy.

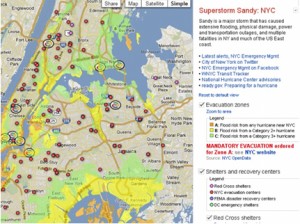

Wie Open Data und Open Government für die Bürger einer Stadt nützlich sein können, zeigt das Beispiel New York

Die deutsche Bürokratie ist immer noch sehr langsam bei der Umsetzung von Open Data-, bzw. Open Government – Projekten. Ich habe manchmal den Eindruck, als ob die bestehenden Strukturen der Bürokratie (Herrschaft der Verwaltung, Quelle: Wikipedia) noch immer nicht realisieren, dass die neuen technologischen Möglichkeiten nicht in Pilotprojekte abgeschottet getestet werden, sondern umgehend flächendeckend eingesetzt werden sollten. Das Beispiel Open Government Initiatives Helped New Yorkers Stay Connected During Hurricane Sandy (Techchrunch vom 11.01.2013) zeigt, dass diese Konzepte sogar in Krisenzeiten funktionieren. Der Beitrag ist nicht von irgendeinem Berater für IT-Systeme geschrieben worden, sondern von Rachel Sterne, die immerhin Chief Digital Officer for the City of New York ist. Warum also sollten die neuen Chancen nicht auch in “normalen Zeiten” nützlich sein? Die Bürokratie (Herrschaft der Verwaltung) sollte ihre Energie – und damit Steuergelder – nicht auf die Verhinderung und Verzögerung von Open Data bzw. Open Government verschwenden, sondern die neuen Möglichkeiten zum Wohle der Bürger einsetzen. Dazu müsste sich die Bürokratie (Herrschaft der Verwaltung) allerdings als Dienstleister für den Bürger verstehen – das wäre allerdings wirklich innovativ… Siehe dazu auch Symposium zu Global Open Innovation Networks und Ein Europa von unten als ein Gegenmodell zum vorherrschenden Europa von oben.

Die deutsche Bürokratie ist immer noch sehr langsam bei der Umsetzung von Open Data-, bzw. Open Government – Projekten. Ich habe manchmal den Eindruck, als ob die bestehenden Strukturen der Bürokratie (Herrschaft der Verwaltung, Quelle: Wikipedia) noch immer nicht realisieren, dass die neuen technologischen Möglichkeiten nicht in Pilotprojekte abgeschottet getestet werden, sondern umgehend flächendeckend eingesetzt werden sollten. Das Beispiel Open Government Initiatives Helped New Yorkers Stay Connected During Hurricane Sandy (Techchrunch vom 11.01.2013) zeigt, dass diese Konzepte sogar in Krisenzeiten funktionieren. Der Beitrag ist nicht von irgendeinem Berater für IT-Systeme geschrieben worden, sondern von Rachel Sterne, die immerhin Chief Digital Officer for the City of New York ist. Warum also sollten die neuen Chancen nicht auch in “normalen Zeiten” nützlich sein? Die Bürokratie (Herrschaft der Verwaltung) sollte ihre Energie – und damit Steuergelder – nicht auf die Verhinderung und Verzögerung von Open Data bzw. Open Government verschwenden, sondern die neuen Möglichkeiten zum Wohle der Bürger einsetzen. Dazu müsste sich die Bürokratie (Herrschaft der Verwaltung) allerdings als Dienstleister für den Bürger verstehen – das wäre allerdings wirklich innovativ… Siehe dazu auch Symposium zu Global Open Innovation Networks und Ein Europa von unten als ein Gegenmodell zum vorherrschenden Europa von oben.

2012: Das Jahr in dem Crowdfunding durchstartete

Gut, im Beitrag 2012: The Year Crowdfunding was Kickstarte into the Mainstrem (Techcrunch vom 31.12.2012) geht es um eine eher amerikanische Sicht auf das Thema, doch das Thema ist auch in Europa/Deutschland aktuell. Die erwähnten Zahlen z.B. für die Plattform Kickstarter sind schon erstaunlich: “Kickstarter’s growth has been explosive but the success rate has held steady at around 42%. In May of 2011, when Kickstarter was two years old, the company had only seen 20,000 projects with 9,700 failing to meet their funding goal. Now, in the last days of 2012, the company is at over 81,000 projects with 43,000 failing to find success. But 34,000 were successful”. Es war noch nie so einfach, seine Ideen umzusetzen: Die Technologien sind vorhanden, es gibt sogar auf manchen Plattformen Ünterstützung z.B. bei Designfragen und die Finanzierung kann unabhängig über Crowdfunding erfolgen. Diese User-Innovation wird den Markt verändern. Unternehmen sollten diese Möglichkeiten nicht ignorieren, sondern nach den Lead-Usern im Markt Ausschau halten und ihnen die Infrastruktur eines Unternehmens anbieten. Dadurch gewinnen beide Seiten… Wie man so etwas machen kann? Sprechen Sie mich einfach dazu an. Gerne können wir ein unverbindliches Gespräch dazu führen. Siehe dazu z.B. auch Freund, R. (2010): Open Innovation, Open Evaluation and Crowdfunding [MCP-CE 2010) (Veröffentlichungen).

Gut, im Beitrag 2012: The Year Crowdfunding was Kickstarte into the Mainstrem (Techcrunch vom 31.12.2012) geht es um eine eher amerikanische Sicht auf das Thema, doch das Thema ist auch in Europa/Deutschland aktuell. Die erwähnten Zahlen z.B. für die Plattform Kickstarter sind schon erstaunlich: “Kickstarter’s growth has been explosive but the success rate has held steady at around 42%. In May of 2011, when Kickstarter was two years old, the company had only seen 20,000 projects with 9,700 failing to meet their funding goal. Now, in the last days of 2012, the company is at over 81,000 projects with 43,000 failing to find success. But 34,000 were successful”. Es war noch nie so einfach, seine Ideen umzusetzen: Die Technologien sind vorhanden, es gibt sogar auf manchen Plattformen Ünterstützung z.B. bei Designfragen und die Finanzierung kann unabhängig über Crowdfunding erfolgen. Diese User-Innovation wird den Markt verändern. Unternehmen sollten diese Möglichkeiten nicht ignorieren, sondern nach den Lead-Usern im Markt Ausschau halten und ihnen die Infrastruktur eines Unternehmens anbieten. Dadurch gewinnen beide Seiten… Wie man so etwas machen kann? Sprechen Sie mich einfach dazu an. Gerne können wir ein unverbindliches Gespräch dazu führen. Siehe dazu z.B. auch Freund, R. (2010): Open Innovation, Open Evaluation and Crowdfunding [MCP-CE 2010) (Veröffentlichungen).

Wird es in 2013 immer mehr individuelle Produkte und Dienstleistungen geben?

Es ist seit Jahren deutlich zu erkennen: Es gibt in allen Bereichen einen Trend zu individuellen Produkten und Dienstleistungen. Neue Technologien wie Fabbers, Laser-Cutter usw. ermöglichen es den Unternehmen – und immer mehr auch jeden Einzelnen von uns – die einzelnen Bedürfnisse in Produkte und Dienstleistungen umzusetzen, ohne dass diese Leistungen viel mehr Kosten müssen, als standardisierte Massenprodukte. Die Geschäftsmodelle dahinter heißen dann Customization, Personalization oder auch Mass Customization. Im Eifer der Entwicklungen werden hier in der Presse und in den sozialen Medien schon einmal die Unterschiede nicht klar genug herausgestellt, denn: Nicht jede Individualsierung ist auch Mass Customization. Darüber hinaus können Sie auch Ihre Designansprüche mit Hilfe der neuen Technologien selbst erstellen und im Idealfall sogar dadurch Ihre eigene Marke kreieren. Diese User-Innovation bedeutet allerdings, dass wir bereit sein müssen, dafür auch Zeit und Energie zu investieren: ” … those products will yield significant environmental benefits by saving on transport and waste, though this will only happen if we really are willing to spend the time and energy requiered to design things for ourselves.” Diesen Text habe ich in der International Harald Tribune vom 31.12.2012/01.01.2013 auf Seite 11 gefunden. Der Artikel Rawthorn, A. (2013): In the new year, products with personal touch beschreibt auf einer 3/4-Seite ausführlich, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Machen Sie den ersten Schritt und suchen Sie gezielt nach dem, was Sie schon immer haben wollen und (!) setzen Sie es um, wenn die etablierten Unternehmen es nicht anbieten. Warum eigentlich nicht?

Es ist seit Jahren deutlich zu erkennen: Es gibt in allen Bereichen einen Trend zu individuellen Produkten und Dienstleistungen. Neue Technologien wie Fabbers, Laser-Cutter usw. ermöglichen es den Unternehmen – und immer mehr auch jeden Einzelnen von uns – die einzelnen Bedürfnisse in Produkte und Dienstleistungen umzusetzen, ohne dass diese Leistungen viel mehr Kosten müssen, als standardisierte Massenprodukte. Die Geschäftsmodelle dahinter heißen dann Customization, Personalization oder auch Mass Customization. Im Eifer der Entwicklungen werden hier in der Presse und in den sozialen Medien schon einmal die Unterschiede nicht klar genug herausgestellt, denn: Nicht jede Individualsierung ist auch Mass Customization. Darüber hinaus können Sie auch Ihre Designansprüche mit Hilfe der neuen Technologien selbst erstellen und im Idealfall sogar dadurch Ihre eigene Marke kreieren. Diese User-Innovation bedeutet allerdings, dass wir bereit sein müssen, dafür auch Zeit und Energie zu investieren: ” … those products will yield significant environmental benefits by saving on transport and waste, though this will only happen if we really are willing to spend the time and energy requiered to design things for ourselves.” Diesen Text habe ich in der International Harald Tribune vom 31.12.2012/01.01.2013 auf Seite 11 gefunden. Der Artikel Rawthorn, A. (2013): In the new year, products with personal touch beschreibt auf einer 3/4-Seite ausführlich, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Machen Sie den ersten Schritt und suchen Sie gezielt nach dem, was Sie schon immer haben wollen und (!) setzen Sie es um, wenn die etablierten Unternehmen es nicht anbieten. Warum eigentlich nicht?

Spannende Beiträge im RKW-Magazin 12/2012

Im aktuellen RKW-Magazin 12/2012 gibt es wieder spannende Beiträge zu den Themen Nachhaltigkeit, Social Entrepreneurship, Open Innovation, Produktivität usw. Die einzelnen Artikel sind oftmals als Einstieg gedacht und verweisen für die intensivere Auseindersetzung auf weitere Quellen. Bei dem einen oder anderen Beitrag hätte ich mir eine etwas differenziertere Analyse gewünscht. Beispielsweise hätte man bei dem Thema Social Innovation (s. 40ff.) auf Howaldt/Schwarz (2010): Soziale Innovation im Fokus verweisen können. Weiterhin ist beim Beitrag zu Open Innovation auf S. 46 nicht klar, auf welches Verständnis von Open Innovation sich der Autor bezieht. Ist es Open Innovation im Sinne von Chesbrough (2003), so muss in diesem Zusammenhang der Hinweis auf von Hippel etwas differenzierter analysiert werden, denn von Hippel grenzt seine Auffassung von User Innovation deutlich von den Ansichten Chesbroughs ab. Siehe dazu auch Open Innovation oder doch besser Innovation Openess? oder Freund, R. (2012): Co-Creation and Bottom-Up Economy oder European Commission (2012): Open Innovation.

Im aktuellen RKW-Magazin 12/2012 gibt es wieder spannende Beiträge zu den Themen Nachhaltigkeit, Social Entrepreneurship, Open Innovation, Produktivität usw. Die einzelnen Artikel sind oftmals als Einstieg gedacht und verweisen für die intensivere Auseindersetzung auf weitere Quellen. Bei dem einen oder anderen Beitrag hätte ich mir eine etwas differenziertere Analyse gewünscht. Beispielsweise hätte man bei dem Thema Social Innovation (s. 40ff.) auf Howaldt/Schwarz (2010): Soziale Innovation im Fokus verweisen können. Weiterhin ist beim Beitrag zu Open Innovation auf S. 46 nicht klar, auf welches Verständnis von Open Innovation sich der Autor bezieht. Ist es Open Innovation im Sinne von Chesbrough (2003), so muss in diesem Zusammenhang der Hinweis auf von Hippel etwas differenzierter analysiert werden, denn von Hippel grenzt seine Auffassung von User Innovation deutlich von den Ansichten Chesbroughs ab. Siehe dazu auch Open Innovation oder doch besser Innovation Openess? oder Freund, R. (2012): Co-Creation and Bottom-Up Economy oder European Commission (2012): Open Innovation.

Schon wieder eine industrielle Revolution?

Das Buch von Anderson, C. (2012): Makers: The New Industrial Revolution hat einen typisch amerikanischen Titel – immerhin soll sich das Werk ja verkaufen. Der Autor von The Long Tail setzt nach, indem er die neuen technologischen Möglichkeiten nicht nur darstellt, sondern auch als Demokratisierung von Innovation versteht. Das ist nun nicht neu, immerhin hat Eric von Hippel schon 2005 in seinem online verfügbaren Buch von Democratizing Innovation gesprochen. Unternehmen sollten daher nicht nur aus Effizienzerwägungen neue Technologien nutzen sondern auch beachten, dass diese neuen Möglichkeiten sehr vielen (bald allen?) zur Verfügung stehen, sodass diese Innovationen in den Produktionsprozesses reflexiv auf die Unternehmen zurück wirken. Wie Sie wissen, bevorzuge ich dafür den Begriff Reflexive Open Innovation, den ich in verschiedenen Paper in die Diskussion eingebracht habe.

Das Buch von Anderson, C. (2012): Makers: The New Industrial Revolution hat einen typisch amerikanischen Titel – immerhin soll sich das Werk ja verkaufen. Der Autor von The Long Tail setzt nach, indem er die neuen technologischen Möglichkeiten nicht nur darstellt, sondern auch als Demokratisierung von Innovation versteht. Das ist nun nicht neu, immerhin hat Eric von Hippel schon 2005 in seinem online verfügbaren Buch von Democratizing Innovation gesprochen. Unternehmen sollten daher nicht nur aus Effizienzerwägungen neue Technologien nutzen sondern auch beachten, dass diese neuen Möglichkeiten sehr vielen (bald allen?) zur Verfügung stehen, sodass diese Innovationen in den Produktionsprozesses reflexiv auf die Unternehmen zurück wirken. Wie Sie wissen, bevorzuge ich dafür den Begriff Reflexive Open Innovation, den ich in verschiedenen Paper in die Diskussion eingebracht habe.