Die EU ist daran interessiert, den Rahmen für vielfältige Innovationen zu schaffen. Das Innovation Union Scoreboard 2014 (PDF, 14MB) bzw. das Executive Summary (PDF, 195KB) zeigt die großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Mitgliedsstaaten auf. Beruhigend für Deutschland ist, dass sich das Land im Vergleich zu den Top 4 zählen kann. Ich frage mich allerdings, ob ein Vergleich innerhalb der EU wirklich etwas bringt, denn immerhin gibt es in der EU bzw. in Deutschland keinen einzigen wirklichen Kontrahenten im Vergleich zu den dynamischen und innovativen Weltmarktführer wie Google, Apple, Facebook usw. Warum eigentlich? Ich habe manchmal das Gefühl, dass es in der EU – und auch in den einzelnen Ländern wie Deutschland – mehr Innovationspreise als wirkliche Innovationen gibt. Oder täusche ich mich hier?

Die EU ist daran interessiert, den Rahmen für vielfältige Innovationen zu schaffen. Das Innovation Union Scoreboard 2014 (PDF, 14MB) bzw. das Executive Summary (PDF, 195KB) zeigt die großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Mitgliedsstaaten auf. Beruhigend für Deutschland ist, dass sich das Land im Vergleich zu den Top 4 zählen kann. Ich frage mich allerdings, ob ein Vergleich innerhalb der EU wirklich etwas bringt, denn immerhin gibt es in der EU bzw. in Deutschland keinen einzigen wirklichen Kontrahenten im Vergleich zu den dynamischen und innovativen Weltmarktführer wie Google, Apple, Facebook usw. Warum eigentlich? Ich habe manchmal das Gefühl, dass es in der EU – und auch in den einzelnen Ländern wie Deutschland – mehr Innovationspreise als wirkliche Innovationen gibt. Oder täusche ich mich hier?

Was bedeutet Open Innovation für die Personalentwicklung?

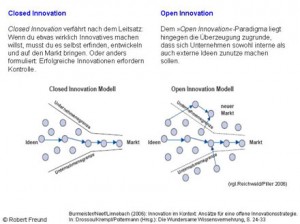

Der Trend zur Öffnung von Organisationen ist unübersehbar. Sehr deutlich wird diese Entwicklung bei Innovationsprozessen, die je nach Unternehmensentwicklung zwischen den Polen Closed Innovation und Open Innovation positioniert werden können. Eine Öffnung des Innovationsprozesses bedeutet nicht nur, dass entsprechende Technologien wie Ideenplattformen oder Algorithmen zur Evaluation der vielen Ideen angewendet werden, sondern auch, dass sich Prozesse innerhalb der Organisationen und – in ihrer Außenkopplung – auch außerhalb von Organisationen verändern. In solchen Strukturen werden Mitarbeiter benötigt, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Mitarbeiter sollten in so einem offenen Umfeld eher selbstorgansiert arbeiten können, um die Komplexität der neuen Arbeitsformen zu bewältigen (Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition). Eine so verstandene Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter fordert ein Umdenken in den Personalabteilungen, die in den letzten Jahrzehnten eher Mitarbeiter rekrutiert haben, die sich in geschlossenen Systemen zurechtfinden sollten. Siehe dazu ausführlicher den Beitrag Implications for Open Innovation Trends for HR (HR Magazine vom 21.07.2014)

Der Trend zur Öffnung von Organisationen ist unübersehbar. Sehr deutlich wird diese Entwicklung bei Innovationsprozessen, die je nach Unternehmensentwicklung zwischen den Polen Closed Innovation und Open Innovation positioniert werden können. Eine Öffnung des Innovationsprozesses bedeutet nicht nur, dass entsprechende Technologien wie Ideenplattformen oder Algorithmen zur Evaluation der vielen Ideen angewendet werden, sondern auch, dass sich Prozesse innerhalb der Organisationen und – in ihrer Außenkopplung – auch außerhalb von Organisationen verändern. In solchen Strukturen werden Mitarbeiter benötigt, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Mitarbeiter sollten in so einem offenen Umfeld eher selbstorgansiert arbeiten können, um die Komplexität der neuen Arbeitsformen zu bewältigen (Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition). Eine so verstandene Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter fordert ein Umdenken in den Personalabteilungen, die in den letzten Jahrzehnten eher Mitarbeiter rekrutiert haben, die sich in geschlossenen Systemen zurechtfinden sollten. Siehe dazu ausführlicher den Beitrag Implications for Open Innovation Trends for HR (HR Magazine vom 21.07.2014)

Co-Creation aus der Sicht des Wissenschaftlers, des Künstlers usw.

Open Innovation in der Gesundheitswirtschaft

Am Beispiel des Medical Valley in der Europäischen Metropolregion Nürnberg wird deutlich, wie Open Innovation im Gesundheits- bereich praktisch genutzt werden kann: “Das Medical Valley Europäische Metropolregion Nürnberg (EMN) ist eines der wirtschaftlich stärksten und wissenschaftlich aktivsten Medizintechnik-Cluster weltweit. Renommierte Partner aus Wirtschaft, Forschung, Gesundheits- versorgung und Politik haben sich zu einem interdisziplinären Netzwerk zusammengeschlossen. Das gemeinsame Ziel sind erfolgreiche Lösungen für die Gesundheitsversorgung von morgen.” Dazu zählen beispielsweise Projekte zu den Themen “Personalisierte Medizin im Kindesalter”, “Neue Anwendungen für 3D-kameras” usw.

Am Beispiel des Medical Valley in der Europäischen Metropolregion Nürnberg wird deutlich, wie Open Innovation im Gesundheits- bereich praktisch genutzt werden kann: “Das Medical Valley Europäische Metropolregion Nürnberg (EMN) ist eines der wirtschaftlich stärksten und wissenschaftlich aktivsten Medizintechnik-Cluster weltweit. Renommierte Partner aus Wirtschaft, Forschung, Gesundheits- versorgung und Politik haben sich zu einem interdisziplinären Netzwerk zusammengeschlossen. Das gemeinsame Ziel sind erfolgreiche Lösungen für die Gesundheitsversorgung von morgen.” Dazu zählen beispielsweise Projekte zu den Themen “Personalisierte Medizin im Kindesalter”, “Neue Anwendungen für 3D-kameras” usw.

Insta3D: Ein interessantes Kickstarter-Projekt

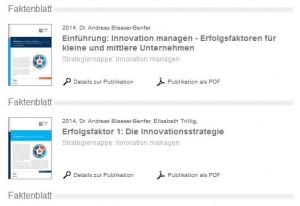

RKW Faktenblätter Innovationsmanagement

Das RKW Kompetenzzentrum entwickelt immer wieder interessante Faktenblätter zu verschiedenen Themen. Unter der Überschrift “Innovationen managen” sind nun insgesamt fünf Faktenblätter veröffentlicht worden, die gerade für kleine und mittelständische Unternehmen nützlich sein können: “In der neu erschienenen Strategiemappe werden fünf Erfolgsfaktoren für das Innovationsmanagement beschrieben, die vor allem kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützen sollen, Innovationen erfolgreich umzusetzen”. Es geht um folgende Themen, die jeweils als PDF-Dateien heruntergeladen werden können:

Das RKW Kompetenzzentrum entwickelt immer wieder interessante Faktenblätter zu verschiedenen Themen. Unter der Überschrift “Innovationen managen” sind nun insgesamt fünf Faktenblätter veröffentlicht worden, die gerade für kleine und mittelständische Unternehmen nützlich sein können: “In der neu erschienenen Strategiemappe werden fünf Erfolgsfaktoren für das Innovationsmanagement beschrieben, die vor allem kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützen sollen, Innovationen erfolgreich umzusetzen”. Es geht um folgende Themen, die jeweils als PDF-Dateien heruntergeladen werden können:

- Einführung: Innovation managen – Erfolgsfaktoren für kleine und mittlere Unternehmen

- Erfolgsfaktor 1: Die Innovationsstrategie

- Erfolgsfaktor 2: Der Innovationsprozess

- Erfolgsfaktor 3: Das Innovationscontrolling

- Erfolgsfaktor 4: Die Innovationskultur

- Erfolgsfaktor 5: Die Markt- und Kundenorientierung

Siehe dazu auch Blended Learning Lehrgang Innovationsmanager (IHK).

Brynjolfsson, E.; McAfee, A. (2014): The Second Machine Age

Neue technologische Entwicklungen machen Angst und bieten Chancen. Risiken und Möglichkeiten sind dabei zwei Seiten einer Medaille. Nicht nur ich habe das Gefühl, dass hier etwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist. In der Presse funktioniert das in etwa so: Regnet es, werden die Besitzer von Straßencafés dazu befragt, welche Einbußen sie denn durch das schlechte Wetter haben. Dass gleichzeitig die Taxifahrer von dem Regen profitieren, interessiert nicht. In der Wissenschaft funktioniert das prinzipiel ähnlich, denn nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten… Diese Schieflage bei der Diskussion um neue Technologien haben sich nun zwei bekannte Autoren genauer angesehen. In dem Buch Brynjolfsson, E.; McAfee, A. (2014): The Second Machine Age Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies geht es um einen wohltuenden, optimistischeren Blick auf die neuen Chancen technischer Entwicklungen: “This is the book that explains the new age we’re quickly heading into and shows why we should be optimistic about it, yet also discusses the challenges it will bring”. Das gefällt mir.

Neue technologische Entwicklungen machen Angst und bieten Chancen. Risiken und Möglichkeiten sind dabei zwei Seiten einer Medaille. Nicht nur ich habe das Gefühl, dass hier etwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist. In der Presse funktioniert das in etwa so: Regnet es, werden die Besitzer von Straßencafés dazu befragt, welche Einbußen sie denn durch das schlechte Wetter haben. Dass gleichzeitig die Taxifahrer von dem Regen profitieren, interessiert nicht. In der Wissenschaft funktioniert das prinzipiel ähnlich, denn nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten… Diese Schieflage bei der Diskussion um neue Technologien haben sich nun zwei bekannte Autoren genauer angesehen. In dem Buch Brynjolfsson, E.; McAfee, A. (2014): The Second Machine Age Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies geht es um einen wohltuenden, optimistischeren Blick auf die neuen Chancen technischer Entwicklungen: “This is the book that explains the new age we’re quickly heading into and shows why we should be optimistic about it, yet also discusses the challenges it will bring”. Das gefällt mir.

IdeaScale: Ideen aus den Sozialen Netzwerken nutzen

Gut, das Youtube-Video ist aus 2010, dennoch zeigt es sehr schön, wie mit Hilfe der Sozialen Netzwerke Ideen gesammelt und weiter bewertet werden können.

Neue Entwicklungen in der Presse

Heute möchte ich den Artikel Jeder darf Mal (ZeitOnline vom 22.06.2014) nutzen, um darauf hinzuweisen wie lange es doch dauert, bis Redakteure/Zeitungen merken, was auf der Welt los ist… Im dem genannten Artikel geht es um Open Source und um die neuen Möglichkeiten der verschiedenen Additive-Manufacturing-Verfahren. In dem Text liest man dann “Jetzt bringen Aktivisten die Idee in die Industrie” oder “Mittlerweile haben sogar erste Unternehmen die Idee der Offenheit entdeckt und beziehen ihre potenziellen Kunden mit ein.” Es ist wirklich nicht zu fassen! Seit den 80er Jahren befasst sich Eric von Hippel zum Beispiel mit User Innovation. Er hat in den letzten Jahrzehnten deutlich gemacht, wie groß der Anteil der User ist, die Innovationen entwickeln und auf den Markt bringen (User Innovation). Auch dass Unternehmen sich öffnen und ihre potenziellen Kunden mit einbeziehen ist schon seit Jahrzehnten der Fall, z.B. im Marketing mit der Conjoint Analyse usw. Was heute neu ist: Unternehmen befragen die Kunden nicht alleine um Bedürfnisinformationen zu erhalten, sondern diese Unternehmen wollen die Lösungsinformationen der Kunden – bestenfalls der Lead User. Diese Zusammenhänge hat Chesbrough schon 2003 in seinem Buch Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology dargestellt – nicht zu vergessen die vielen Konferenzen zu dem Thema: An der Weltkonferenz MCPC 2011 mit Henry Chesbrough in San Francisco habe ich selbst teilgenommen. In der Zwischenzeit gibt es sehr, sehr viele Organisationen, die Open Innovation nutzen – nicht erst seit heute, wie es der oben genannte Artikel darstellt. Wenn das Qualitätsjournalismus darstellt, der sich intensiv mit einer Thematik auseinandersetzt, dann gute Nacht…. PS: Natürlich findet man auch viele Beiträge in unserem Blog (Aktuell: 517 Beiträge zu Open Innovation), doch wer will sich schon intensiver mit einem Thema auseindersetzen? In diesem Sinne: Jeder darf Mal.

Heute möchte ich den Artikel Jeder darf Mal (ZeitOnline vom 22.06.2014) nutzen, um darauf hinzuweisen wie lange es doch dauert, bis Redakteure/Zeitungen merken, was auf der Welt los ist… Im dem genannten Artikel geht es um Open Source und um die neuen Möglichkeiten der verschiedenen Additive-Manufacturing-Verfahren. In dem Text liest man dann “Jetzt bringen Aktivisten die Idee in die Industrie” oder “Mittlerweile haben sogar erste Unternehmen die Idee der Offenheit entdeckt und beziehen ihre potenziellen Kunden mit ein.” Es ist wirklich nicht zu fassen! Seit den 80er Jahren befasst sich Eric von Hippel zum Beispiel mit User Innovation. Er hat in den letzten Jahrzehnten deutlich gemacht, wie groß der Anteil der User ist, die Innovationen entwickeln und auf den Markt bringen (User Innovation). Auch dass Unternehmen sich öffnen und ihre potenziellen Kunden mit einbeziehen ist schon seit Jahrzehnten der Fall, z.B. im Marketing mit der Conjoint Analyse usw. Was heute neu ist: Unternehmen befragen die Kunden nicht alleine um Bedürfnisinformationen zu erhalten, sondern diese Unternehmen wollen die Lösungsinformationen der Kunden – bestenfalls der Lead User. Diese Zusammenhänge hat Chesbrough schon 2003 in seinem Buch Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology dargestellt – nicht zu vergessen die vielen Konferenzen zu dem Thema: An der Weltkonferenz MCPC 2011 mit Henry Chesbrough in San Francisco habe ich selbst teilgenommen. In der Zwischenzeit gibt es sehr, sehr viele Organisationen, die Open Innovation nutzen – nicht erst seit heute, wie es der oben genannte Artikel darstellt. Wenn das Qualitätsjournalismus darstellt, der sich intensiv mit einer Thematik auseinandersetzt, dann gute Nacht…. PS: Natürlich findet man auch viele Beiträge in unserem Blog (Aktuell: 517 Beiträge zu Open Innovation), doch wer will sich schon intensiver mit einem Thema auseindersetzen? In diesem Sinne: Jeder darf Mal.

Disruptive Innovation in der Kritik

Der Begriff Disruptive Innovation wurde von Clayton Christensen 1995 in einem Artikel für Innovationen verwendet, die die Marktregeln und Wertschöpfungsketten einer Branche drastisch verändern. Beispiele dafür sind z.B. die Streaming- oder Cloud-Anwendungen usw. In der Zwischenzeit gibt es allerdings auch immer wieder deutliche Kritik an den von Clayton Christensen vorgestellten Ansätzen. In dem Artikel The Disruption Machine (Jill Lepore in The New Yorker, Juni 2014) wird beispielsweise dargelegt, dass auf einmal alles “disruptiv” sein soll: Konferenzen, Beratungen, Bildung etc. Auf diese massive Kritik antwortet Clayton Chrsitensen in dem Artikel Clayton Christensen Responds to New Yorker Takedown of ‘Disruptive Innovation’ (Businessweek, Juni 2014) durchaus “verschnupft”. Beide Perspektiven auf Innovationen und deren verändernden Wirkungen machen deutlich, wie vielschichtig das Thema ist und wie schwer es ist, dynamische (evolutionäre?) Neuerungen zu beschreiben/klassifizieren. Siehe dazu auch Blended Learning eine disruptive Innovation?

Der Begriff Disruptive Innovation wurde von Clayton Christensen 1995 in einem Artikel für Innovationen verwendet, die die Marktregeln und Wertschöpfungsketten einer Branche drastisch verändern. Beispiele dafür sind z.B. die Streaming- oder Cloud-Anwendungen usw. In der Zwischenzeit gibt es allerdings auch immer wieder deutliche Kritik an den von Clayton Christensen vorgestellten Ansätzen. In dem Artikel The Disruption Machine (Jill Lepore in The New Yorker, Juni 2014) wird beispielsweise dargelegt, dass auf einmal alles “disruptiv” sein soll: Konferenzen, Beratungen, Bildung etc. Auf diese massive Kritik antwortet Clayton Chrsitensen in dem Artikel Clayton Christensen Responds to New Yorker Takedown of ‘Disruptive Innovation’ (Businessweek, Juni 2014) durchaus “verschnupft”. Beide Perspektiven auf Innovationen und deren verändernden Wirkungen machen deutlich, wie vielschichtig das Thema ist und wie schwer es ist, dynamische (evolutionäre?) Neuerungen zu beschreiben/klassifizieren. Siehe dazu auch Blended Learning eine disruptive Innovation?