Wenn es um viele Daten geht, kommt schnell Künstliche Intelligenz (KI) ins Spiel. Das ist nicht nur bei Produktionsprozessen, Marketingaktivitäten etc. so, sondern auch beim Lernen, und somit auch bei Organisationen. Am Beispiel der Organisation Hochschule, den Leherenden und den Lehrnenden kann beispielhaft gezeigt werden, wie Künstliche Intelligenz (KI) im Rahmen von Learning Analytics auf verschiedenen Ebenen genutzt werden kann.

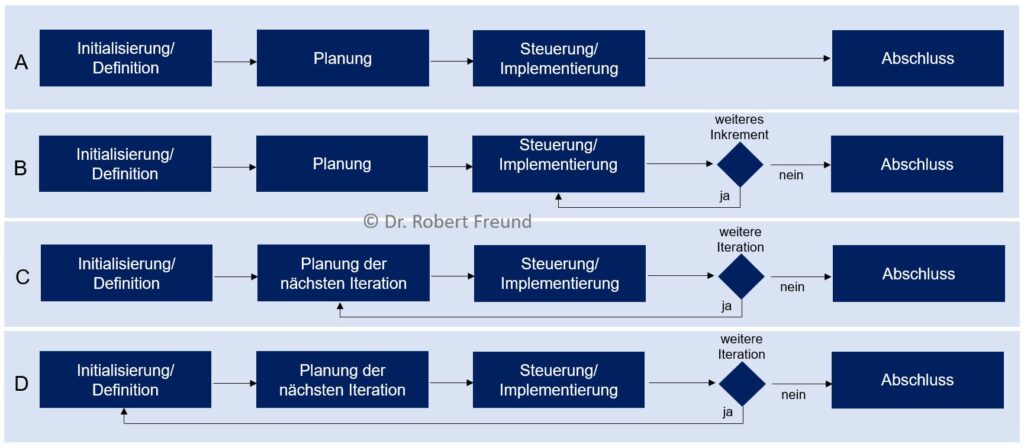

„Am Beispiel der Learning Analytics, also der Auswertung von erhobenen Daten rund um Lernvorgänge zum Zwecke des Verständnisses, der Optimierung und Vorhersage des Lernverhaltens und des Lernerfolgs, lässt sich aufzeigen, wie alle hochschuldidaktischen Ebenen und die Rollen der Lernenden, Lehrenden und der Organisation von KI-Innovationen erreichbar sind, siehe Abbildung. Die individuelle Ebene des Lernens bis hin zur Entwicklung und Neugestaltung von Studiengängen ist adressierbar“ (Schmohl 2023).

| Lerndende | Lehrende | Organisation | |

| Mikroebene (Lernsequenz) | Adaptive Lernsoftware zur Klausur-vorbereitung | Information zu Schwierigkeiten des Kurses über eine Aufgabe | Dynamische Bereitstellung von Ressourcen, z.B. Servern |

| Mesoebene (Semester, Kurs) | Monitoring des eigenen Lernerfolgs über ein Semester | Analyse von Gruppen-lernprozessen in großen Onlinekursen | Unterstützung bei der zeitlichen Planung des Lehrangebots |

| Makroebene (Langfristig) | Langfristige ePortfolios, Passung zu Jobprofilen | Weiterentwicklung als Lehrkraft, Erkenntnisse zu Erfolgsfaktoren | Monitoring und Revision von Studiengängen |

Es ist vielen Bildungsorganisation nocht nicht bewusst, dass die Daten von Lernenden, Projektteams, der Organisation und der außerorganisationalen Netzwerke für die Zukunft des Lebenslangen Lernens von großer Bedeutung sind. Mit innovativen KI-Anwendungen können diese Daten zur Kompetenzentwicklung auf allen Ebenen beitragen. Voraussetzung sollte aus meiner Sicht eine Ethische KI sein, die Transparent ist und bei der die generierten daten dem Lernenden gehören. Siehe dazu auch Nextcloud Hub 4 mit „ethical AI“-Integration.

In den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen Projektmanager/in (IHK) und Projektmanager/in AGIL (IHK) gehen wir auf diese Entwicklungen ein. Informationen zu den Lehrgängen und zu Terminen finden Sie auf unserer Lernplattform.