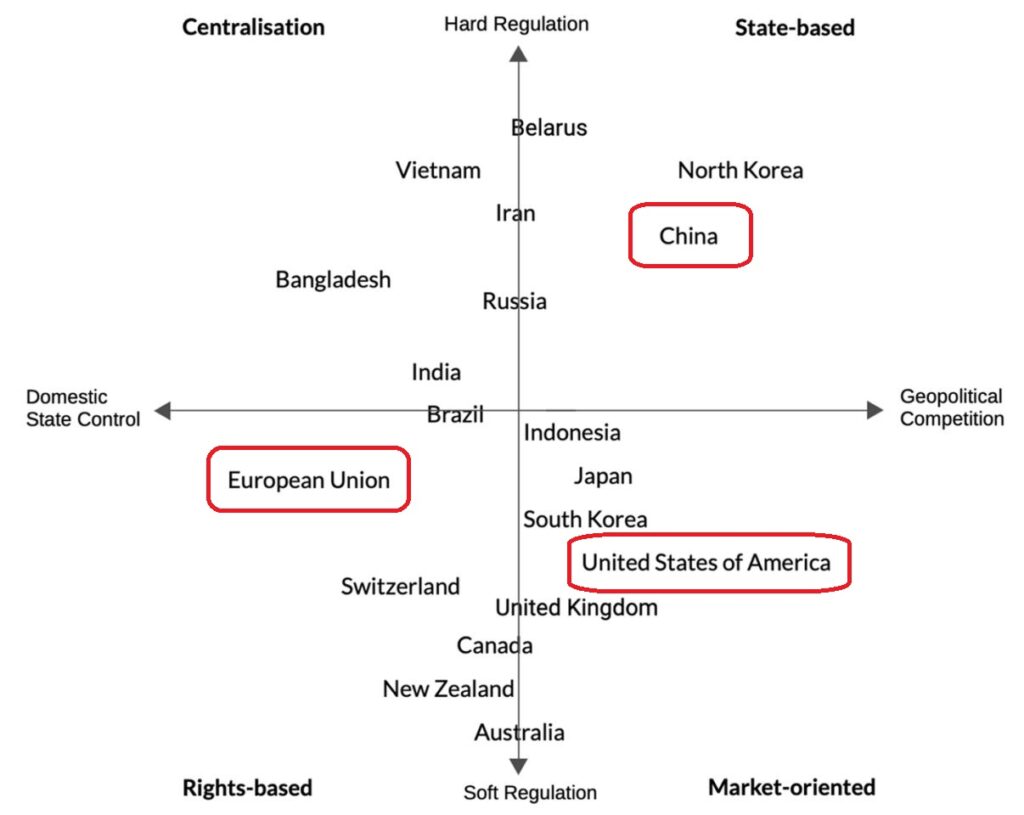

In dem Blogbeitrag Digitale Souveränität: Europa, USA und China im Vergleich wird deutlich gemacht, dass Europa, die USA und China unterschiedliche Ansätze bei dem Thema Digitale Souveränität haben. Diese grundsätzlichen Unterschiede zeigen sich auch in den vielen Large Language Models (Trainingsdatenbanken), die für KI-Anwendungen benötigt werden.

Es wundert daher nicht, dass in dem Paper Buyl et al. (2024): Large Language Models Reflect The Ideology of their Creators folgende Punkte hervorgehoben werden:

“The ideology of an LLM varies with the prompting language.”

In dem Paper geht es um die beiden Sprachen Englisch und Chinesisch für Prompts, bei denen sich bei den Ergebnissen Unterschiede gezeigt haben.

“An LLM’s ideology aligns with the region where it was created.”

Die Region spielt für die LLMs eine wichtige Rolle. China und die USA dominieren hier den Markt.

“Ideologies also vary between western LLMs.”

Doch auch bei den “westlichen LLMs” zeigen sich Unterschiede, die natürlich jeweils Einfluss auf die Ergebnisse haben, und somit auch manipulativ sein können.

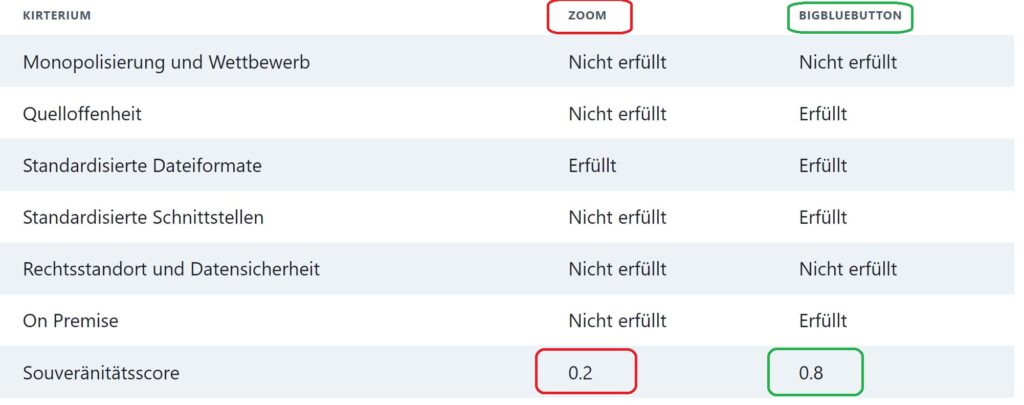

Die Studie zeigt wieder einmal, dass es für einzelne Personen, Gruppen, Organisationen oder auch Gesellschaften in Europa wichtig ist, LLMs zu nutzen, die die europäischen Sprachen unterstützen, und deren Trainingsdaten frei zur Verfügung stehen. Das gibt es nicht? Doch das gibt es – siehe dazu

Open Source AI-Models for Europe: Teuken 7B – Training on >50% non English Data.

Open Source AI: Common Corpus als größte offene Trainingsdatenbank veröffentlicht.

Open Source: Nextcloud-Assistent und Künstliche Intelligenz (KI).