Möglicherweise ist es Ihnen ja auch schon so ergangen; Sie finden einen Onlinedienst oder eine Onlineplattform mit einer guten Bedienbarkeit, die Angebote sind OK, und die Lieferung stimmt.

Nach einer gewissen Zeit stellen Sie allerdings fest, dass die Leistungen nach und nach schlechter, und oftmals auch teurer werden. Das ist ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass ein Unternehmen über die Zeit eine Lernkurve durchläuft, die es dem Unternehmen ermöglicht, Prozesse zu verbessern, und somit Kosten zu sparen. In der Zwischenzeit habe ich erfahren, dass es für diesen Effekt seit 2022 sogar einen Begriff gibt: Enshittification.

“Der Begriff Enshittification (englisch wörtlich etwa Verscheißerung), auch bekannt als Crapification oder Platform decay (deutsch Plattformverfall), beschreibt ein Muster, bei dem digitale Angebote, d.h. Onlinedienste und -plattformen, oft mit der Zeit an Qualität verlieren” (Wikipedia).

Auf der Wikipedia-Seite finden Sie weitere interessante Beispiele für den Effekt, der einen Interessenkonflikt zwischen Unternehmen und Nutzern widerspiegelt. Das Unternehmen ist so profitorientiert, dass es sogar Nachteile für den Nutzer in Kauf nimmt, damit die Rendite stimmt.

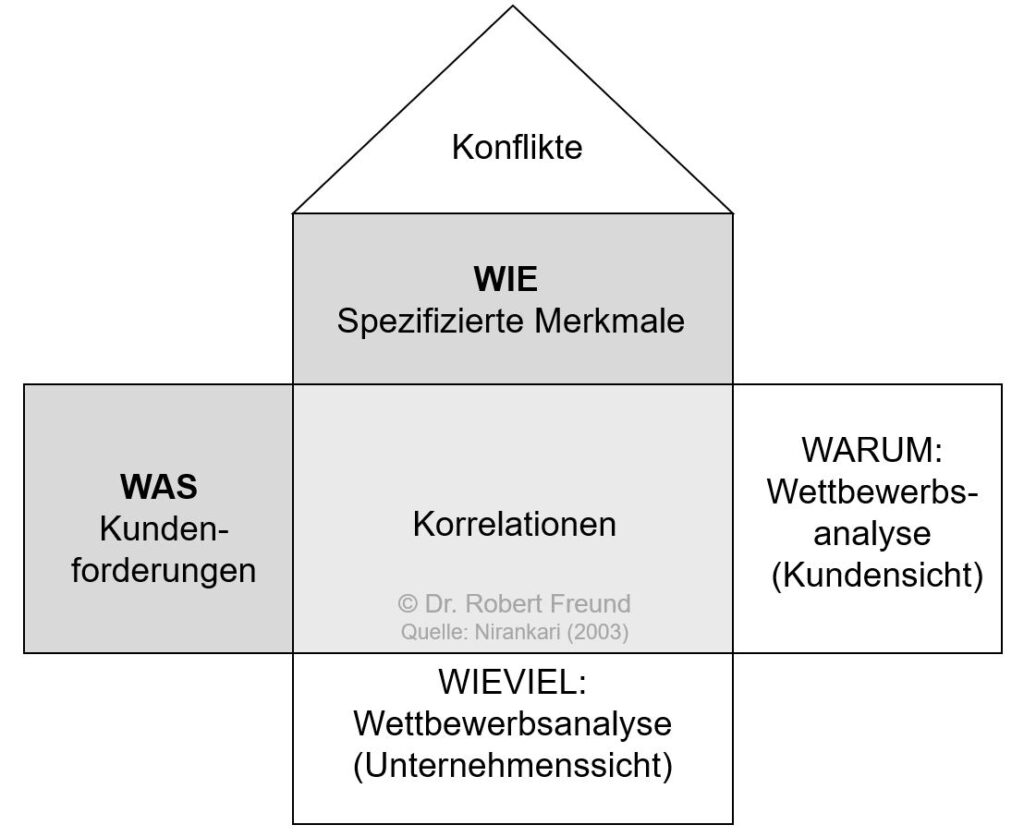

Qualität bedeutet ja, dass “inhärente Merkmale Anforderungen erfüllen” (ISO 9001:2015) – und zwar Anforderungen der Kunden/Nutzer. Siehe dazu auch

Produkte und Dienstleistungen als Mehrwert für Kunden: Warum funktioniert das einfach nicht?

Der Geschäftswert aus Kundensicht – wirklich?

Anmerkung: Normalerweise verwenden wir in unseren Blogbeiträgen keine vulgären Ausdrücke – hier machen wir eine Ausnahme.