Wie schon in einem anderen Blogbeitrag erwähnt, nimmt die Projektifizierung in allen Bereichen der Gesellschaft zu. Es ist somit erforderlich, das Projektmanagement zu professionalisieren, und zu überlegen, welche Vorgehensmodelle (klassisch – hybrid – agil) für die jeweilige Organisation geeignet sind. Bei der Nutzung der Vorgehensmodelle ist es natürlich wichtig, Kollaborationsplattformen und spezielle Anwendungen für Projektmanagement zu nutzen.

Neben den kommerziellen Anwendungen (SAP / Microsoft Project etc.) sind für uns auch Open Source Anwendungen wichtig. Da es auch hier viele Optionen gibt, sollten die Anforderungen an Projektmanagement-Software klar sein, und wie die jeweilige Anwendung in die gesamte IT-Infrastruktur der Organisation eingebunden werden soll.

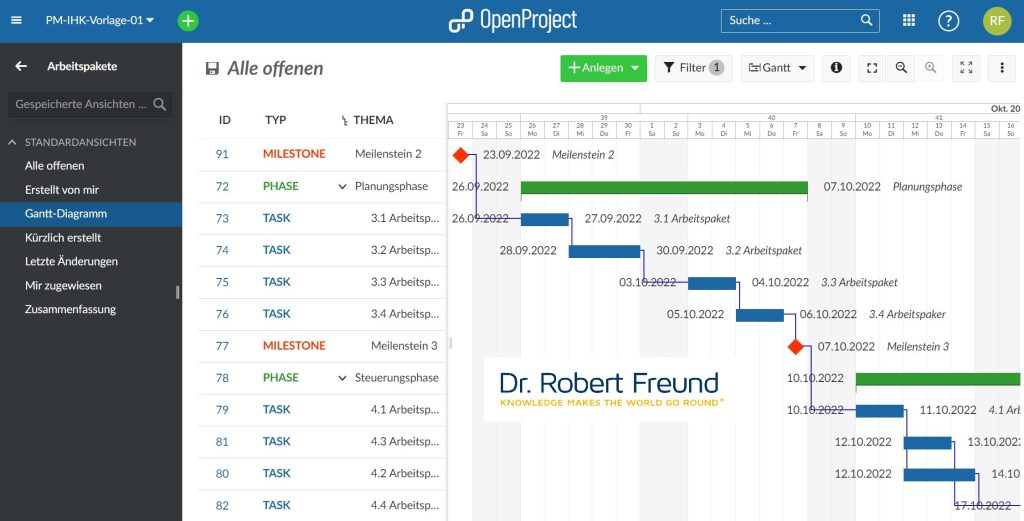

OpenProject bietet hier sehr viele Vorteile: Zunächst einmal die Open Source Basis – wie Sie wissen, nutzen wir verschiedene Open Source Anwendungen wie Moodle, Nextcloud, BigBlueButton oder auch WordPress. Der Vorteil ist, dass die generierten Daten alle auf unseren Servern bleiben (Datenschutz).

Weiterhin bietet OpenProject die Möglichkeit, klassisches/plangetriebenes Projektmanagement, Agiles Projektmanagement und Hybrides Projektmanagement abzubilden.

Die Grafik (oben) zeigt ein Beispiel einer Standard-Vorlage für einen einfachen Balkenplan (Gantt-Diagramm) in der bei uns installierten OpenProject Anwendung. In kommenden Blogbeiträgen werde ich nach und nach weitere Möglichkeiten von OpenProject darstellen und erläutern.

In den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen Projektmanager/in (IHK) und Projektmanager/in AGIL (IHK) stellen wir Teilnehmern OpenProject zur Verfügung, sodass Sie verschiedene Funktionen ausprobieren können. Informationen zu den Lehrgängen und zu Terminen finden Sie auf unserer Lernplattform.