Digitale Souveränität ist ein Begriff, der in den verschiedenen Regionen der Welt durchaus unterschiedlich interpretiert wird. In Deutschland hat beispielsweise das Bundesministerium des Innern den Begriff in einer Veröffentlichung zum Thema wie folgt beschrieben:

„Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rolle(n) in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können“ (Bundesministerium des Inneren (2020): Digitale Souveränität).

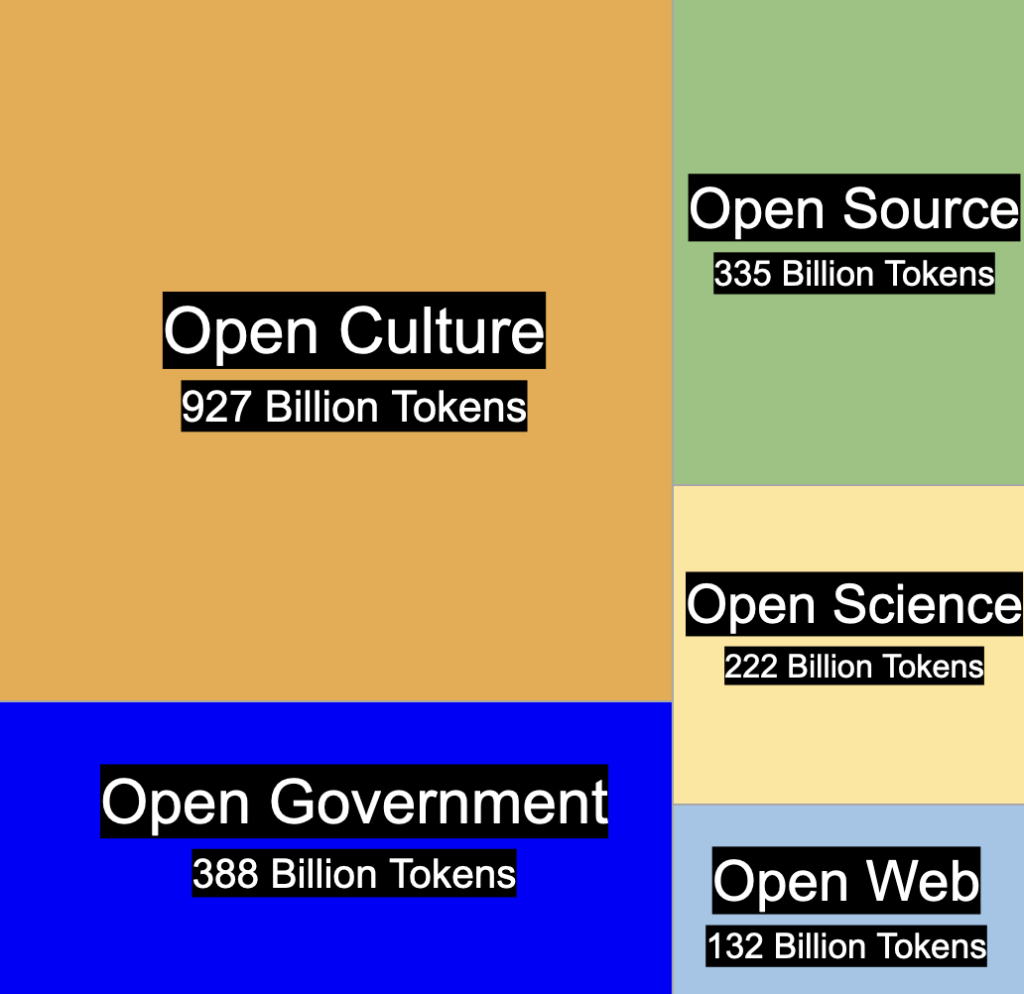

In der Europäischen Union gibt es Initiativen, die den Sovereign Workplace mit Open Source Anwendungen propagieren, da die kommerziellen, marktgetriebenen Anwendungen (bis hin zur Künstlichen Intelligenz) durchaus kritisch gesehen werden. Der Grund dafür liegt u.a. auf der Argumentation, dass gute Trainingsdaten für Künstliche Intelligenz nur zu bekommen sind, wenn die Urheberrechte “nicht so genau” genommen werden. Common Corpus zeigt allerdings genau das Gegenteil.

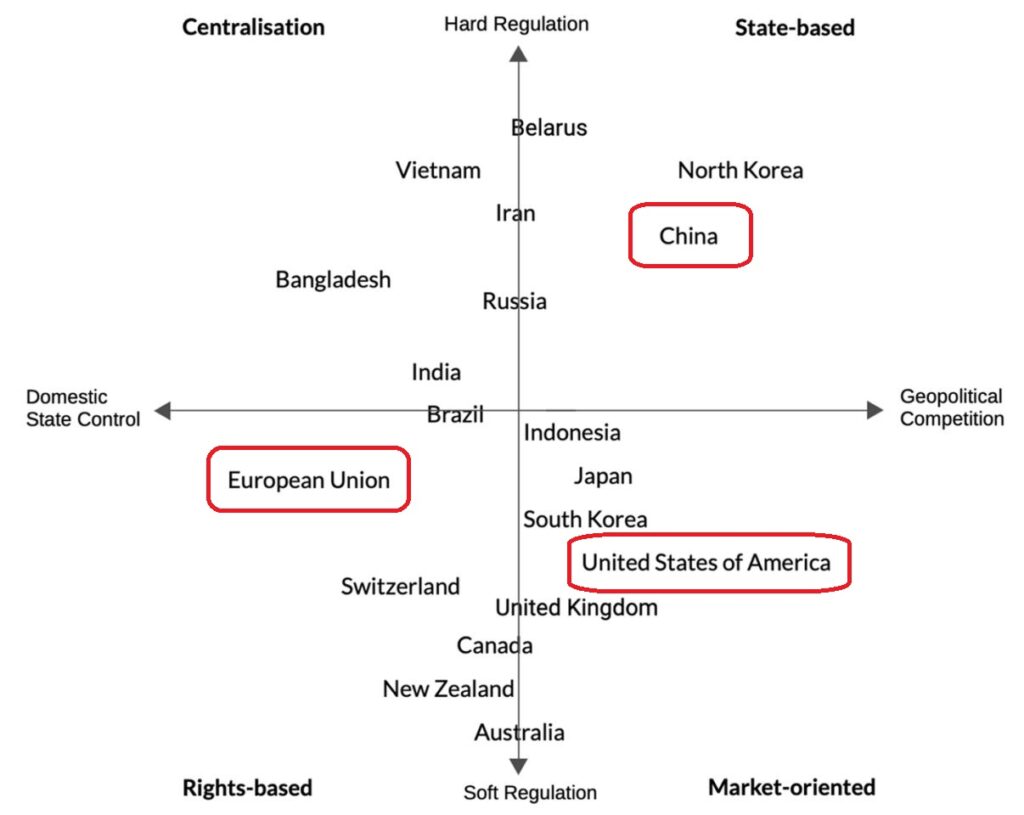

In einem Paper haben nun Fratini et al. (2024) die verschiedenen Perspektiven auf die Digitale Souveränität von verschiedenen Ländern in einer Grafik positioniert, in der es die Pole Hard Regulation >< Soft Regulation bzw. Domestic State Control >< Geopolitical Competition gibt (siehe Abbildung). Wie zu erkennen ist, liegen die USA im marktorientierten Bereich und China eher im staats-dominierten Sektor.

Die Europäische Union favorisiert eher einen rechte-basierten Ansatz und versucht, dem mit verschiedenen Grundsatz-Veröffentlichungen, wie dem EU Artificial Intelligence Act, gerecht zu werden. Die Autoren weisen berechtigt darauf hin, dass es eine einheitliche europäische Positionierung zur Digitalen Souveränität bisher nicht gibt, da die nationalen Regelungen noch kein einheitliches Bild ergeben. Dennoch ist durchaus ein Trend zu erkennen.

Meines Erachtens ist der von der Europäischen Union eingeschlagene Weg richtig. Es zeigt sich gerade in der Nutzung von mehr Open Source Anwendungen, dass es eine lebenswertere Alternative zu den amerikanischen oder chinesischen Vorgehen gibt – gerade im Sinne einer menschenzentrierten Society 5.0.