Künstliche Intelligenz beeinflusst auf verschiedenen Ebenen auch die berufliche Weiterbildung. Ein wichtiger Bereich ist dabei die Personalisierung von Inhalten und Lernprozessen. In der Vergangenheit wurde das schon mit der Modularisierung von Inhalten zusammen mit entsprechenden Konfiguratoren umgesetzt. Kurz zusammenfasst lautet hier die Formel: Konfiguration von Learning Objects. Der ganze Bereich kann als Mass Customization and Personalization in der beruflichen Bildung gesehen werden.

Eines meiner ersten Paper dazu habe ich 2003 auf der ElearnChina vorgestellt. Dabei ging es mir schon damals darum, dass nicht das Objekt lernt (Learning Objects), sondern die jeweilige Person. Daher habe ich schon damals eine Verbindung zur Multiple Intelligenzen Theorie von Howard Gardner hergestellt.

Freund, R. (2003): Mass Customization in Education and Training, ELearnChina 2003, Edinburgh, Scotland. Download | Flyer | Speaker. Weitere Paper finden Sie in meinen Veröffentlichungen.

In der Zwischenzeit bietet die Künstliche Intelligenz darüber hinausgehend weitreichende Verbesserungen, z,B. durch die Verwendung von Markov-Ketten.

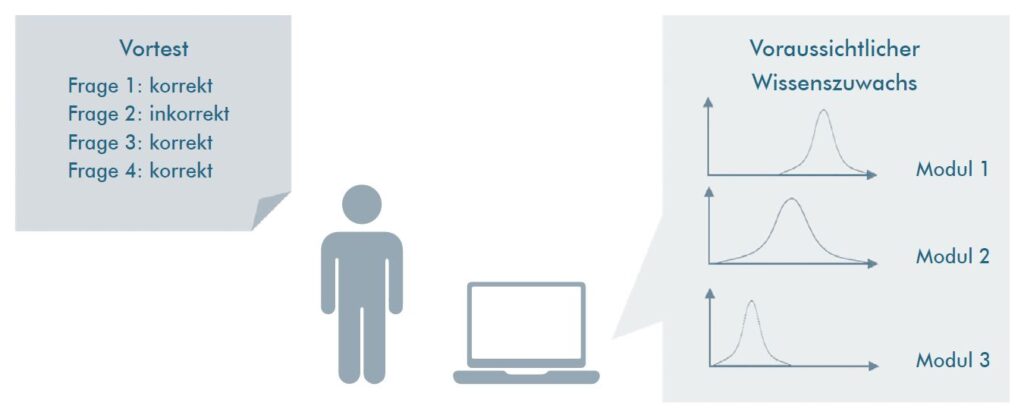

“Beispielsweise lassen sich über klassische Verfahren des maschinellen Lernens automatisiert Lernmaterialien oder Kurse empfehlen, die vor dem Hintergrund der bisherigen Bildungshistorie von Teilnehmenden häufig gewählt wurden (Markov-Ketten), besonders erfolgsversprechend sind (gewichtete Markov-Ketten) und/oder angesichts des Vorwissens und ggf. weiterer Variablen den größtmöglichen Wissenszuwachs versprechen (Wissenszuwachsvorhersage)” (Fischer et al. (2023).

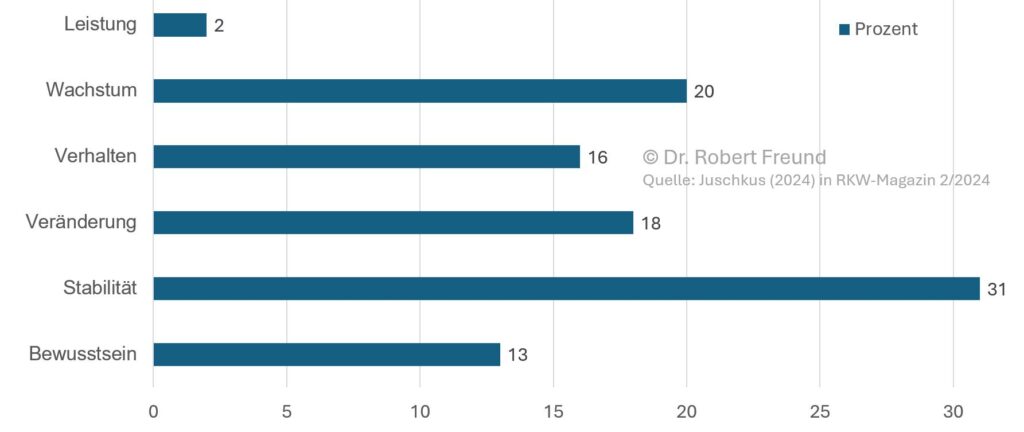

Die Abbildung zeigt das prinzipielle Vorgehen. Diese Verfahren sind bei einer großen Datenbasis durchaus gut einsetzbar. Neben den content-bezogenen Möglichkeiten bieten solche Ansätze auch Unterstützung bei den jeweiligen Kollaborationssituationen.

Experten allerdings nutzen am Arbeitsplatz für die Problemlösung oftmals ihr “Gefühl/Gespür”, oder man sagt, sie haben einen “guten Riecher” für die Situation gehabt. Gerade in komplexen Problemlösungssituationen zeigen sich Grenzen der rationalen, scheinbar objektiven Analyse. Es kommt dann stattdessen auch auf die subjektiven Fähigkeiten eines Menschen an. Siehe dazu auch Kann Intuition als Brücke zwischen impliziten und expliziten Wissen gesehen werden?

In der objektiven Arbeitssituation (Domäne, Kontext) bedarf es einer Subjektivierung des Arbeitshandelns, das uns vom Begriff des Wissens weiter zum Begriff der Kompetenz führt. Genauer: Zur Kompetenzentwicklung im Prozess der Arbeit. Siehe dazu Persönlichkeitseigenschaften, -fähigkeiten und Kompetenzen und Wissensmanagement und Kompetenzmanagement: Welche Gemeinsamkeiten/Unterschiede gibt es?

Es wird spannend sein zu sehen, wie Künstliche Intelligenz hier nützlich sein kann, wenn man nicht die Technik in den Mittelpunkt stellt, sondern die menschenzentrierte, komplexe, kontextspezifische Problemlösungssituation. Siehe dazu auch Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.