Das Buch Reinmann/Eppler (2008): Wissenswege. Methoden für das persönliche Wissensmanagement gibt konkrete Hilfestellungen für das persönliche Wissensmanagement. Auf den Seiten 12-13 ist zu lesen: “Wissensmanagement im Allgemeinen und persönliches Wissensmanagement im Besonderen sind bezogen auf ihre möglichen Komponenten an sich nichts Neues. Neu aber ist eine konsequente Wissensperspektive, eine enge Verbindung zum Problemlösen und zur Kompetenzentwicklung und ein oft übersehenes Potenzial: nämlich das Potenzial, die bereits genannten Ziele, Prozesse, Tugenden, Methoden und Werkzeuge aufeinander zu beziehen und begründet umzusetzen bzw. anzuwenden.” Darüber hinaus gibt es auch das Portal Persönliches Wissensmanagement, auf dem Sie aktuelle Informationen finden. Eine gelungene Kombination von Buch und Plattform zum spannenden Thema Persönliches Wissensmanagement.

Das Buch Reinmann/Eppler (2008): Wissenswege. Methoden für das persönliche Wissensmanagement gibt konkrete Hilfestellungen für das persönliche Wissensmanagement. Auf den Seiten 12-13 ist zu lesen: “Wissensmanagement im Allgemeinen und persönliches Wissensmanagement im Besonderen sind bezogen auf ihre möglichen Komponenten an sich nichts Neues. Neu aber ist eine konsequente Wissensperspektive, eine enge Verbindung zum Problemlösen und zur Kompetenzentwicklung und ein oft übersehenes Potenzial: nämlich das Potenzial, die bereits genannten Ziele, Prozesse, Tugenden, Methoden und Werkzeuge aufeinander zu beziehen und begründet umzusetzen bzw. anzuwenden.” Darüber hinaus gibt es auch das Portal Persönliches Wissensmanagement, auf dem Sie aktuelle Informationen finden. Eine gelungene Kombination von Buch und Plattform zum spannenden Thema Persönliches Wissensmanagement.

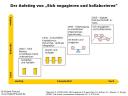

Der Aufstieg von ´sich engagieren und kollaborieren´

In dem Buch Buhse/Stamer (2008): Enterprise 2.0. Die Kunst loszulassen gibt es verschiedene interessante Artikel, unter anderem auch Tapscott, D.: Mit Enterprise 2.0 gewinnen. Darin erläutert Tapscott die Veränderungen, die Märkte und Unternehmen zwischen 1800 und 2005 erfahren haben. Dabei bedient er sich der beiden Achsen Kontrolle und Komplexität. Bitte klicken Sie auf die Grafik, um sich die Darstellung genauer anzusehen. Gut zu erkennen ist dabei, dass mit steigender Komplexität auch die Kontrollmöglichkeiten schwinden. Dennoch versuchen immer noch viele Organisationen, den neuen Herausforderungen mit alten Antworten zu begegnen. Man hört immer noch, dass Unternehmen Komplexität reduzieren wollen, als ob man sie kontrollieren könnte… Besser wäre es, Innenkomplexität zu erhöhen, also Selbstorganisation zuzulassen und lose Koppllungen (Granovetter 1973) zu fördern. Das wiederum rüttelt am Selbstverständnis vieler Manager, die nicht loslassen können/wollen. Siehe dazu u.a. auch Mainzer, K. (2008): Komplexität.

In dem Buch Buhse/Stamer (2008): Enterprise 2.0. Die Kunst loszulassen gibt es verschiedene interessante Artikel, unter anderem auch Tapscott, D.: Mit Enterprise 2.0 gewinnen. Darin erläutert Tapscott die Veränderungen, die Märkte und Unternehmen zwischen 1800 und 2005 erfahren haben. Dabei bedient er sich der beiden Achsen Kontrolle und Komplexität. Bitte klicken Sie auf die Grafik, um sich die Darstellung genauer anzusehen. Gut zu erkennen ist dabei, dass mit steigender Komplexität auch die Kontrollmöglichkeiten schwinden. Dennoch versuchen immer noch viele Organisationen, den neuen Herausforderungen mit alten Antworten zu begegnen. Man hört immer noch, dass Unternehmen Komplexität reduzieren wollen, als ob man sie kontrollieren könnte… Besser wäre es, Innenkomplexität zu erhöhen, also Selbstorganisation zuzulassen und lose Koppllungen (Granovetter 1973) zu fördern. Das wiederum rüttelt am Selbstverständnis vieler Manager, die nicht loslassen können/wollen. Siehe dazu u.a. auch Mainzer, K. (2008): Komplexität.

Ursache – Wirkung: Die intellektualistische Legende

Uns erscheint es normal, wenn immer wieder zwischen körperlichen und geistigen Aktivitäten unterschieden wird. Ja es wird sogar toleriert, wenn bei der Betrachtung körperlicher Aktivitäten (Wirkung) auf geistige Aktivitäten (Ursache) geschlossen wird. Nun gibt es allerdings auch Autoren, die das nicht so ohne weiteres hinnehmen.

Bei Ryle (1978:34-35) liest man beispielsweise folgendes: “Der entscheidende Einwand gegen die intellektualistische Legende ist also dieser. Das Erwägen von Sätzen ist selbst eine Tätigkeit, die mehr oder weniger intelligent, mehr oder weniger dumm ausgeführt werden kann. Aber wenn zur intelligenten Ausführung einer Tätigkeit eine vorhergehende theoretische Tätigkeit nötig ist, und zwar eine, die intelligent ausgeführt werden muss, dann wäre es logisch unmöglich, dass irgend jemand in diesen Zirkel eindringen könnte. Ganz allgemein gesprochen, macht die intellektualistische Legende die absurde Annahme, jede Verrichtung, welcher Art auch immer sie sei, erwerbe ihren gesamten Anspruch auf Intelligenz von einer vorausgehenden inneren Planung dieser Verrichtung.” Siehe dazu weitaus differenzierter Neuweg, G. H. (2004): Könnerschaft und implizites Wissen.

Gerade in komplexen Systemen ist es of nicht klar, ob eine Wirkung auf eine bestimmte Ursache zurückzuführen ist. Viele hätten das gerne, um eindeutige Aussagen zu erhalten. Manche Politiker, Unternehmer, Berater, Medienvertreter usw. gaukeln den Menschen das auch oft vor, doch es stimmt in komplexen Systemen/Zusammenhängen eben oft nicht. Lösen wir uns endlich vom industriellen Mindset mit seiner “scheinbaren” Berechenbarkeit, und “scheinbaren” Eindeutigkeit und wenden wir uns wieder einer komplexen, allerdings eher realen und wunderschönen Wirklichkeit zu.

Baier, E. (2008): Semantische Technologien in Wissensmanagementlösungen (Marktanalyse)

Auf der Website der FAZIT-Forschung geht es um Informations- und Medientechnologien in Baden-Württemberg: “FAZIT ist ein im Rahmen der Zukunftsoffensive III vom Land Baden-Württemberg gefördertes gemeinnütziges Forschungsprojekt für aktuelle und zukunftsorientierte Informations- und Medientechnologien und deren Nutzung in Baden-Württemberg.” In der Marktanalyse (Band 13) Baier, E. (2008): Semantische Technologien in Wissensmanagementlösungen. Einsatzpotenziale für den Mittelstand geht man dieser interessanten Frage nach: “Kann die Einbindung von semantischen Technologien Wissensmanagement-Instrumente so verändern, dass diese sich für den Einsatz in KMU besser als bisher eignen?” Auf Seite 48 wird zusamenfassend festgestellt, dass semantische Technologien durchaus helfen können, allerdings sind auch die entsprechenden Rahmenbedingungen in KMU zu schaffen. Weiterhin stellt die Analyse heraus: “>Gerade Baden-Württemberg könnte sich in dieser Beziehung zu einem Lead-Market entwickeln, da viele entwicklungsintensive und wissensbasierte Unternehmen im Südwesten von Deutschland angesiedelt sind, die eine Early-Adopter Funktion für diese neuen Technologien übernehmen können.”

Auf der Website der FAZIT-Forschung geht es um Informations- und Medientechnologien in Baden-Württemberg: “FAZIT ist ein im Rahmen der Zukunftsoffensive III vom Land Baden-Württemberg gefördertes gemeinnütziges Forschungsprojekt für aktuelle und zukunftsorientierte Informations- und Medientechnologien und deren Nutzung in Baden-Württemberg.” In der Marktanalyse (Band 13) Baier, E. (2008): Semantische Technologien in Wissensmanagementlösungen. Einsatzpotenziale für den Mittelstand geht man dieser interessanten Frage nach: “Kann die Einbindung von semantischen Technologien Wissensmanagement-Instrumente so verändern, dass diese sich für den Einsatz in KMU besser als bisher eignen?” Auf Seite 48 wird zusamenfassend festgestellt, dass semantische Technologien durchaus helfen können, allerdings sind auch die entsprechenden Rahmenbedingungen in KMU zu schaffen. Weiterhin stellt die Analyse heraus: “>Gerade Baden-Württemberg könnte sich in dieser Beziehung zu einem Lead-Market entwickeln, da viele entwicklungsintensive und wissensbasierte Unternehmen im Südwesten von Deutschland angesiedelt sind, die eine Early-Adopter Funktion für diese neuen Technologien übernehmen können.”

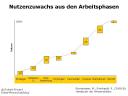

Wissensbilanz – Made in Germany: Nutzenzuwachs aus den Arbeitsphasen des Moderationsprozesses

In dem empfehlenswerten Buch Bornemann/Reinhardt (2008): Handbuch Wissensbilanz wird auf Seite 8 erläutert, wie hoch der Nutzenzuwachs in den jeweiligen Arbeitsphasen des Moderationsprozesses ist. Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die nebenstehende Grafik. Es ist zu erkennen, dass die QQS-Bewertung (Bewertung der Einflussfaktoren nach Quantität, Qualität und Systematik), die Analyse und die Maßnahmen den größten Nutzenzuwachs für die Organisation erbringen. Die Qualität der einzelnen Ergebnisse hängt allerdings auch von der Systemabgrenzung, der Teamzusammensetzung und dem Moderationsprozess ab.

In dem empfehlenswerten Buch Bornemann/Reinhardt (2008): Handbuch Wissensbilanz wird auf Seite 8 erläutert, wie hoch der Nutzenzuwachs in den jeweiligen Arbeitsphasen des Moderationsprozesses ist. Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die nebenstehende Grafik. Es ist zu erkennen, dass die QQS-Bewertung (Bewertung der Einflussfaktoren nach Quantität, Qualität und Systematik), die Analyse und die Maßnahmen den größten Nutzenzuwachs für die Organisation erbringen. Die Qualität der einzelnen Ergebnisse hängt allerdings auch von der Systemabgrenzung, der Teamzusammensetzung und dem Moderationsprozess ab.

Wissensbilanz – Made in Germany am 27.08.2008 in Bonn: Eine sehr gelungene Veranstaltung

Die Wissensbilanz – Made in Germany war am 27.08.2008 von 13.30 Uhr – 18.00 Uhr bei der Bonner Akademie (Ansprechpartnerin: Frau Benning) zu Gast (Veranstaltungsprogramm). Die über 40 Anmeldungen deuteten schon im Vorfeld auf großes Interesse hin. Darüber hinaus konnten wir am Mittwoch Herrn Herrmann (Projekträger im DLR), Herrn Dr. Naujokat (AWV) und Herrn Glöckner (AWV) begrüßen. Moderation der Veranstaltung: Robert Freund.

Zunächst begrüßte Herr Schöpe (Vorsitzender der Geschäftsführung der Bonner Akademie) alle Anwesenden und gab einen kurzen Überblick zu seinem Unternehmen. Anschließend stellte Herr Dr. Heisig die Wissensbilanz – Made in Germany vor. Herr Schmidt (EnBW) und Herr Offen (VR Bank Landau) erläuterten die praktische Umsetzung der Wissensbilanz – Made in Germany in ihren Organisationen. Die anschließende Diskussionsrunde wurde von Herrn Dr. Heisig mit der Vorstellung der Toolbox eingeleitet. Bei dieser Diskussion konnte ich meine Moderatorenrolle etwas ablegen und von meinen praktischen Erfahrungen bei der Moderation der Wissensbilanz – Made in Germany berichten.

Besonders gefreut hat uns, dass viele interessante Fragen zur Wissensbilanz – Made in Germany gestellt wurden, und dass es auch nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung noch Gelegenheit gab, zu diskutieren. Dazu trafen wir uns anschließend auf der Dachterrasse des Gebäudes zu einem “Get together”, zu dem unser Gastgeber, die Bonner Akademie, eingeladen hatte. Insgesamt ware es aus meiner Sicht eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich bin sicher, dass die Teilnehmer viele Anregungen erhalten haben und möglicherweise ja über eine Wissensbilanz – Made in Germany in ihrer eigenen Organisation nachdenken.

Ich hatte gestern schon wieder Gelegenheit, die Wissensbilanz – Made in Germany umzusetzen. Gestern startete das Vorgespräch mit einem Team eines Unternehmens das die Wissensbilanz – Made in Germany nutzen will. Bis Ende September werden die Ergebnisse vorliegen… Sollten Sie auch an der Wissensbilanz – Made in Germany interessiert sein, so vereinbaren Sie doch einfach mit mir ein (kostenloses) Vorgespräch.

KNOWLEDGE MAKES THE WORLD GO ROUND®

In letzter Zeit wurde ich immer häufiger auf KNOWLEDGE MAKES THE WORLD GO ROUND® angesprochen. Diese Marke haben wir uns schon vor Jahren eintragen lassen. Wie kam es dazu? Auf einem Flug hat mir meine Frau von dem Song „Money makes the world go round“ erzählt. Ich habe ihr daraufhin geantwortet, dass nicht Geld sondern Wissen in Zukunft dafür sorgen wird, dass sich „die Welt dreht“. Daraufhin habe ich mir diese Marke schützen lassen. Die Eintragung erfolgte am 02.03.2001. Bei der Übergabe meiner Visitenkarte kommen die Leute daraufhin immer wieder ins Grübeln darüber, was das wohl bedeuten könnte…und schon ist man im Gespräch. Da ich davon überzeugt bin, dass der Umgang mit Wissen komplett anders ist als der Umgang mit den traditionellen Ressourcen, versuche ich dies auch zu leben indem ich allen Interessierten mein Wissen in Form von frei zugänglichen Informationen zur Verfügung stelle (Website, Konferenzpaper usw.). Traditionelle Ressourcen wie Maschinen und Anlagen werden durch Benutzung weniger wert – Wissen nicht, im Gegenteil. Es scheint zu funktionieren…, denn die Pageviews auf meinen Blog und auch die Anfragen zu den verschiedenen Themen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

In letzter Zeit wurde ich immer häufiger auf KNOWLEDGE MAKES THE WORLD GO ROUND® angesprochen. Diese Marke haben wir uns schon vor Jahren eintragen lassen. Wie kam es dazu? Auf einem Flug hat mir meine Frau von dem Song „Money makes the world go round“ erzählt. Ich habe ihr daraufhin geantwortet, dass nicht Geld sondern Wissen in Zukunft dafür sorgen wird, dass sich „die Welt dreht“. Daraufhin habe ich mir diese Marke schützen lassen. Die Eintragung erfolgte am 02.03.2001. Bei der Übergabe meiner Visitenkarte kommen die Leute daraufhin immer wieder ins Grübeln darüber, was das wohl bedeuten könnte…und schon ist man im Gespräch. Da ich davon überzeugt bin, dass der Umgang mit Wissen komplett anders ist als der Umgang mit den traditionellen Ressourcen, versuche ich dies auch zu leben indem ich allen Interessierten mein Wissen in Form von frei zugänglichen Informationen zur Verfügung stelle (Website, Konferenzpaper usw.). Traditionelle Ressourcen wie Maschinen und Anlagen werden durch Benutzung weniger wert – Wissen nicht, im Gegenteil. Es scheint zu funktionieren…, denn die Pageviews auf meinen Blog und auch die Anfragen zu den verschiedenen Themen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Wissensbilanz – Made in Germany: Das Wirkungsnetz

Gibt man bei Google “Wissensbilanz – Made in Germany” und “Wirkungsnetz” ein, so listet Google gerade einmal 9 Treffer auf (Stand: 25.08.2008). Das, obwohl das Wirkungsnetz aus meiner Sicht eines der wichtigsten Ergebnisse der Wissensbilanz – Made in Germany darstellt. Das Wirkungsnetz stellt die verschiedenen Einflussfaktoren untereinander in Beziehung und bewertet diese Beziehung auch. Methodisch geht das Wirkungsnetz auf den Papiercomputer (Vester) zurück. Daraus ergeben sich in der Regel Generatoren, die dem Management zeigen, an welchen Einflußfaktoren gearbeitet werden muss, um ein verbesertes Ergebnis zu erzielen. Das Wirkungsnetz hilft dem Management im Umgang mit dem Wissens-System der Organisation. Warum dieser Punkt so wenig Beachtung findet, ist mir deshalb ein Rätsel…

Gibt man bei Google “Wissensbilanz – Made in Germany” und “Wirkungsnetz” ein, so listet Google gerade einmal 9 Treffer auf (Stand: 25.08.2008). Das, obwohl das Wirkungsnetz aus meiner Sicht eines der wichtigsten Ergebnisse der Wissensbilanz – Made in Germany darstellt. Das Wirkungsnetz stellt die verschiedenen Einflussfaktoren untereinander in Beziehung und bewertet diese Beziehung auch. Methodisch geht das Wirkungsnetz auf den Papiercomputer (Vester) zurück. Daraus ergeben sich in der Regel Generatoren, die dem Management zeigen, an welchen Einflußfaktoren gearbeitet werden muss, um ein verbesertes Ergebnis zu erzielen. Das Wirkungsnetz hilft dem Management im Umgang mit dem Wissens-System der Organisation. Warum dieser Punkt so wenig Beachtung findet, ist mir deshalb ein Rätsel…

Arabische Emirate: Wissen statt Öl?

In dem Artikel Wissen statt Öl (Arnfried Schenk, DIE ZEIT vom 21.08.2008) beschreibt der Autor, wie sich die arabischen Emirate in der Zukunft positionieren wollen. Das ist nichts neues für Leute, die sich mit solchen Fragen seit geraumer Zeit befassen. Ich möchte den Artikel zum Anlass nehmen, um auf die wahllos verwendeten Begriffe hinzuweisen. Hier ein Beispiel: Im Untertitel liest man folgenden Satz:

In dem Artikel Wissen statt Öl (Arnfried Schenk, DIE ZEIT vom 21.08.2008) beschreibt der Autor, wie sich die arabischen Emirate in der Zukunft positionieren wollen. Das ist nichts neues für Leute, die sich mit solchen Fragen seit geraumer Zeit befassen. Ich möchte den Artikel zum Anlass nehmen, um auf die wahllos verwendeten Begriffe hinzuweisen. Hier ein Beispiel: Im Untertitel liest man folgenden Satz:

“Die arabischen Golfstaaten haben Bildung als Rohstoff der Zukunft entdeckt.”

Etwas weiter unten dann dieses:

“Ein Ende des Ölrauschs naht, und die Scheichs setzen auf Bildung, um die Zukunft ihrer Fürstentümer zu sichern. Der Rohstoff von morgen heißt Wissen.”

Haben die Scheichs nun Bildung und/oder Wissen als Rohstoff erkannt? Von welchem Zusammenhang zwischen Bildung und Wissen geht der Autor aus? In dem Artikel geht es ausschließlich um die Gründung von Universitäten in den arabischen Staaten. Geht es dem Autor also um universitäre Bildung, um universitäres Wissen, also um Wissen in einem Bildungskontext? Ein weiterer Beleg für die Ungenauigkeit ist, dass der Autor Education City mit “Wissenspark” übersetzt (Seite 2). Auf der Website The Vision findet man allerdings folgenden Hinweis:

“By forging partnerships with elite institutions, Qatar Foundation aims to make Education City an international leader in progressive education and cutting-edge research. Our institutions are training the region’s next generation of leaders and innovators, who will transform Qatar into a knowledge-based society”.

Ist doch auch egal, oder ….?

Was versteht man unter Wissensökologie?

Der Begriff Wissensökologie wird immer wieder erwähnt. In Kuhlen, R. (2003): Konzepte nachhaltiger Wissensgesellschaften. Bausteine zur Entwicklung einer Wissensökologie werden vier Sichten auf Wissensökologie dargestellt und letztendlich zusammengefasst erläutert:

Der Begriff Wissensökologie wird immer wieder erwähnt. In Kuhlen, R. (2003): Konzepte nachhaltiger Wissensgesellschaften. Bausteine zur Entwicklung einer Wissensökologie werden vier Sichten auf Wissensökologie dargestellt und letztendlich zusammengefasst erläutert:

“Das der Wissensökologie zugrundeliegende Konzept der nachhaltigen Entwicklung setzt gegenüber der derzeit zweifellos dominierenden technischen und ökonomischen Sicht auf die Informationsgesellschaft einen deutlichen Akzent auf Wissen selber, also auf die Inhalte, die über die Netze transportiert werden.”

North (2007:133) führt deutlicher aus: “Die Sichtweise der Wissensökologie (North, 2005) geht davon aus, dass die Rahmenbedingungen oder Kontexte zu gestalten sind, in denen Wissen sich entwickeln kann und in denen Mitarbeiter motiviert werden, geschäftseinheits- und unternehmensübergreifend Wissen zu erwerben und zu nutzen. Die Wissensökologie betont den Prozesscharakter von Wissen und die Elemente der Selbstorganisation, um in einem sich schnell verändernden Umfeld zu agieren. Organisationen werden als dynamisch lernende Systeme begriffen, die sich durch die Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und mit sich selbst in einem kontinuierlichen Prozess erneuern (sogenannte autopoietische Systeme).”

Die Kontextsteuerung kann hier als Hinweis für den Umgang mit Wissen verstanden werden. Wissen managen bedeutet dann also, die Rahmenbedingungen bzw. Kontexte zu gestalten, in denen sich Wissen entwickeln kann.