Die früher eher geschlossenen Innovationsprozesse (Closed Innovation) werden in Organisationen immer mehr gegenüber externen Partnern geöffnet. Diese Entgrenzung des Innovationsprozesses hat Henry Chesbrough (2003) konzeptionell als Open Innovation zusammengefasst. In der Zwischenzeit gibt es viel große, aber auch immer mehr Kleine und Mittelständische Unternehmen (KMU), die den Vorteil in externer Wissensintegration und in entsprechenden externen Kollaborationen sehen.

Aus dieser Entwicklung entsteht zwangsläufig die Frage, wie mit geistigen Eigentum bei Open Innovation umgegangen werden soll, denn das “übliche” Schutzrecht bezieht sich auf die traditionell geschlossenen Innovationsprozesse mit ihren klaren Abgrenzungen.

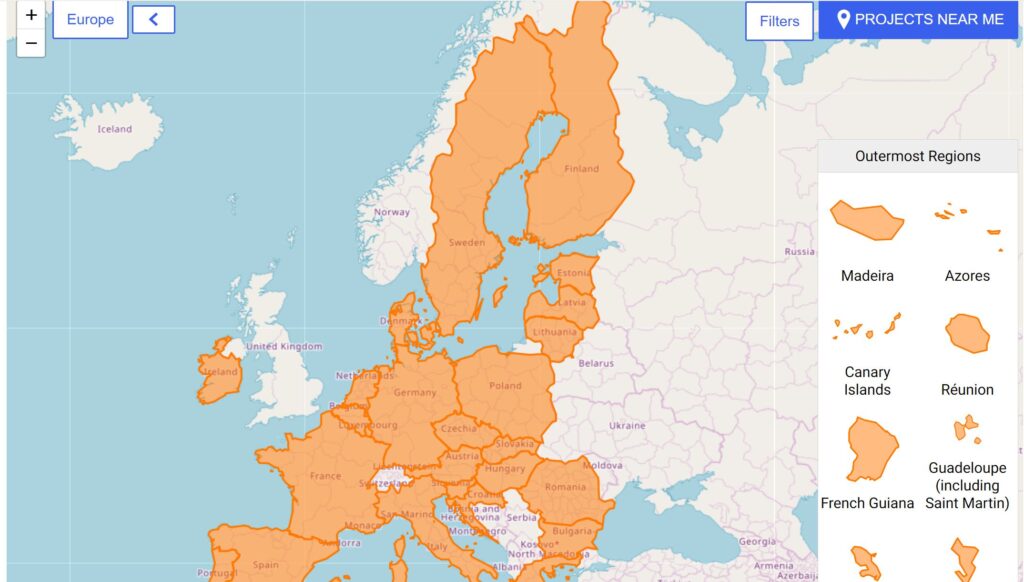

Das European IP Helpdesk befasst sich grundsätzlich mit den Fragen der Rechte an Geistigen Eigentums (Intellectual Property Rights) und hat in seiner Ausgabe 8 im Oktober eine entsprechendes Bulletin veröffentlicht: European IP Helpdesk (2024): Open Innovation. Es ist gut, wenn auf europäischer Ebene auf Open innovation und auf die damit verbundenen Herausforderungen hin einer Veröffentlichung hingewiesen wird.

Darüber hinaus hätte ich mir gewünscht, dass sich das European IP Helpdesk auch mit der Frage befasst, wie geistiges Eigentum in Open User Innovation auf europäischer Ebene betrachtet werden sollte. Dieser Blick auf Innovation geht nicht von Organisationen, sondern von einzelnen Bürgern aus, die innovativ sind. Auch hier stellt sich die Frage nach den geistigen Eigentumsrechten. Siehe dazu auch Innovationsmanagement.