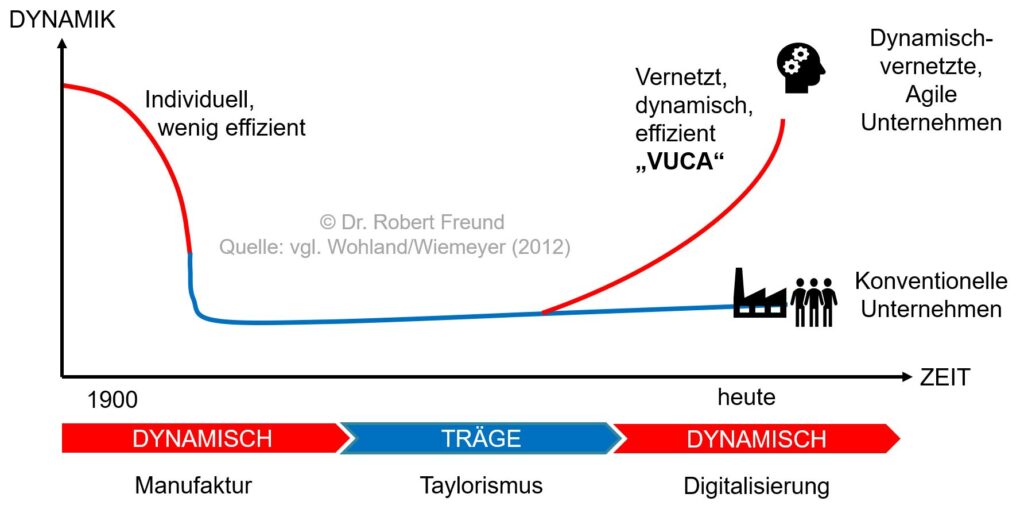

Die Taylor-Wanne thematisiert die Entwicklung von 1900 bis heute. Zunächst dominierte die Manufaktur, die individuelle Produkte dynamisch erstellen, und somit die Komplexität (Dynamik) der Kundenanforderungen abbilden konnte. Diese Organisationsform war allerdings wenig effizient.

Der Taylorismus mit seiner Arbeitsteilung auf allen Ebenen reduzierte die Dynamik (Komplexität), um die Effizienz bei der Herstellung von Produkten und Dienstleistungen zu erzielen. Dabei ist allerdings eine gewissen Trägheit entstanden ist, die zu einer geringen Anpassungsfähigkeit führt(e). Konventionelle Unternehmen arbeiten heute immer noch so.

Moderne Unternehmen/Organisationen sind vernetzt, dynamisch und passen sich den turbulenten Umfeld (VUCA oder BANI) an. Diese Art noch dynamisch-vernetze Unternehmen/Organisationen werden oft als Agile Organisationen bezeichnet. Diese Organisationen verbinden Effizienz und Dynamik mit Hilfe der Digitalisierung.

Solche Zusammenhänge thematisieren wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen Projektmanager/in (IHK) und Projektmanager/in AGIL (IHK). Informationen dazu, und zu aktuellen Terminen, finden Sie auf unserer Lernplattform.