In dem Artikel Die „vermessene“ Wissenschaft (FAZ vom 31.12.2012, S. 12) plädiert Hans Jörg Hennecke, Professor für Politikwissenschaft an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock, für eine „Rückbesinnung auf die persönliche Verantwortung in Politik und Wirtschaft“. Der Autor kritisiert die „exakten Naturwissenschaften“ und beschreibt diese Herangehensweise sehr doppeldeutig als „vermessen“. Welche Konsequenzen diese verengte Sichtweise auf hochkomplexe Situationen hat, zeigt Hennecke deutlich auf: „Das Erfahrungswissen, das implizite und verstreute Wissen und Werten Einzelner, wird von explizitem, konstrutivistischem Wissen und Werten des Staates verdrängt“. Ein Sowohl-als-auch wäre hier sinnvoller. Siehe dazu auch Die Welt bleibt unberechenbar und If you can not measure it, you can not manage it.

In dem Artikel Die „vermessene“ Wissenschaft (FAZ vom 31.12.2012, S. 12) plädiert Hans Jörg Hennecke, Professor für Politikwissenschaft an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock, für eine „Rückbesinnung auf die persönliche Verantwortung in Politik und Wirtschaft“. Der Autor kritisiert die „exakten Naturwissenschaften“ und beschreibt diese Herangehensweise sehr doppeldeutig als „vermessen“. Welche Konsequenzen diese verengte Sichtweise auf hochkomplexe Situationen hat, zeigt Hennecke deutlich auf: „Das Erfahrungswissen, das implizite und verstreute Wissen und Werten Einzelner, wird von explizitem, konstrutivistischem Wissen und Werten des Staates verdrängt“. Ein Sowohl-als-auch wäre hier sinnvoller. Siehe dazu auch Die Welt bleibt unberechenbar und If you can not measure it, you can not manage it.

Der IQ soll ein Mythos sein? Eine groß angelegte Studie soll das belegen.

In dem Artikel Hamshire, A.; Highfield, R. R.; Parkin, B. L.; Owen, A. M. (2012): Fractionating human intelligence. In: Neuron, Volume 76, Issue 6, 1225-1237, 20 December 2012 argumentieren die Autoren aufgrund einer groß angelegten Studie, dass der Intelligenz-Quotient (IQ) ein Mythos ist. Siehe dazu auch Western-led research debunks the IQ myth, IQ a myth – study says, Intelligenz: Adieu IQ? Ähnlich argumentiert auch Howard Gardner mit seiner Multiple Intelligenzen Theorie, wobei er den IQ als Teil eines multiplen Systems sieht (MI und IQ). In meiner Forschungsarbeit gehe ich weiterhin davon aus, dass eine Person diese verschiedenen Intelligenzen in dem jeweiligen Handlungskontext aktiviert und somit zeigt. Diese Multiplen Kompetenzen zeigen sich als Emergenzphänomene auf den verschiedenen Ebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

Personales Wissen und organisationales Wissen intelligent vernetzen

Wie Sie der Grafik entnehmen können, stellt Willke (2003) dem personalen Wissen (Laien, Facharbeiter, klassische Professionen, Experten) ein eher organisationales Wissen gegenüber, das auf individueller und systemischer Ebene Expertise darstellt. Die Vernetzung des Wissens von Experten in z.B. Projekten ist somit ein wichtiges Kennzeichen moderner Organisationsformen. Bezeichnend ist weiterhin, dass Willke dabei ausdrücklich auch den Intelligenzbegriff mit einbezieht. Allerdings wird hier der IQ erwähnt. Wie Sie wissen, würde ich diesen Ansatz etwas erweitern…. Siehe Multiple Intelligenzen und Multiple Kompetenzen.

Wie Sie der Grafik entnehmen können, stellt Willke (2003) dem personalen Wissen (Laien, Facharbeiter, klassische Professionen, Experten) ein eher organisationales Wissen gegenüber, das auf individueller und systemischer Ebene Expertise darstellt. Die Vernetzung des Wissens von Experten in z.B. Projekten ist somit ein wichtiges Kennzeichen moderner Organisationsformen. Bezeichnend ist weiterhin, dass Willke dabei ausdrücklich auch den Intelligenzbegriff mit einbezieht. Allerdings wird hier der IQ erwähnt. Wie Sie wissen, würde ich diesen Ansatz etwas erweitern…. Siehe Multiple Intelligenzen und Multiple Kompetenzen.

Das EU-Projekt IN PATH befasst sich mit den Möglichkeiten der Multiple Intelligenzen Theorie

Das EU-Projekt IN PATH befasst sich von 2011 bis 2013 mit den Möglichkeiten der Multiple Intelligenzen Theorie. Der deutsche Partner in dem Projekt ist das Institut für Lern-Innovation an der Universität Erlangen. Es wird ein Handbuch entwickelt, das „unterschiedliche Berufsgruppen (Sozialarbeit, Erwachsenenbildung, Arbeitsamt, etc.) darin unterstützen [soll], die Fähigkeiten ihrer Klienten identifizieren und stärken zu können.“ Es freut mich sehr, dass es zur Multiple Intelligenzen Theorie weitere EU-Projekte gibt. Das von mir initiierte und von 2004-2006 durchgeführte EU-Projekt MIAPP hatte sich das Ziel gesetzt, einen generellen Überblick zur Anwendung der Multiple Intelligenzen Theorie in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen zu erarbeiten. Ich bin sehr gespannt, wie das angesprochene Handbuch des EU-Projekts IN PATH aussehen wird. Anfnag 2013 werde ich es mir ansehen können… Siehe dazu auch Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

Das EU-Projekt IN PATH befasst sich von 2011 bis 2013 mit den Möglichkeiten der Multiple Intelligenzen Theorie. Der deutsche Partner in dem Projekt ist das Institut für Lern-Innovation an der Universität Erlangen. Es wird ein Handbuch entwickelt, das „unterschiedliche Berufsgruppen (Sozialarbeit, Erwachsenenbildung, Arbeitsamt, etc.) darin unterstützen [soll], die Fähigkeiten ihrer Klienten identifizieren und stärken zu können.“ Es freut mich sehr, dass es zur Multiple Intelligenzen Theorie weitere EU-Projekte gibt. Das von mir initiierte und von 2004-2006 durchgeführte EU-Projekt MIAPP hatte sich das Ziel gesetzt, einen generellen Überblick zur Anwendung der Multiple Intelligenzen Theorie in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen zu erarbeiten. Ich bin sehr gespannt, wie das angesprochene Handbuch des EU-Projekts IN PATH aussehen wird. Anfnag 2013 werde ich es mir ansehen können… Siehe dazu auch Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

Barteczko, S. (2012): Arbeitskraftunternehmer – wo bist du?

In dem Artikel Barteczko, S. (2012): Arbeitskraftunternehmer – wo bist du? (Soziologie Magazin 2/2012, S. 41-56) untersucht der Autor die kontrovers diskutierte Arbeitskraftunternehmer – These empirisch. Es wird dabei aufgezeigt, dass „dass sich die Beschäftigten in klassischer Weise an ihren Betrieben orientieren und ein aktives Angebotsverhalten auf dem externen Arbeitsmarkt erheblich von situativen Faktoren, wie den Haushaltsarrangements, dem Alter oder der betrieblichen Situation abhängt. Die Ergebnisse des Beitrags geben Hinweise darauf, dass die postulierten Vermarktlichungstendenzen bei den Beschäftigten empirisch nicht stark ausgeprägt sind.“ Siehe dazu auch Bei der Arbeitssituationsanalyse rückt ´das Ganze der Arbeit´ in den Mittelpunkt, Kompetenz, Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

In dem Artikel Barteczko, S. (2012): Arbeitskraftunternehmer – wo bist du? (Soziologie Magazin 2/2012, S. 41-56) untersucht der Autor die kontrovers diskutierte Arbeitskraftunternehmer – These empirisch. Es wird dabei aufgezeigt, dass „dass sich die Beschäftigten in klassischer Weise an ihren Betrieben orientieren und ein aktives Angebotsverhalten auf dem externen Arbeitsmarkt erheblich von situativen Faktoren, wie den Haushaltsarrangements, dem Alter oder der betrieblichen Situation abhängt. Die Ergebnisse des Beitrags geben Hinweise darauf, dass die postulierten Vermarktlichungstendenzen bei den Beschäftigten empirisch nicht stark ausgeprägt sind.“ Siehe dazu auch Bei der Arbeitssituationsanalyse rückt ´das Ganze der Arbeit´ in den Mittelpunkt, Kompetenz, Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

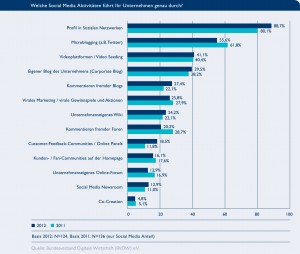

BVDW-Studie zu Social Media in Unternehmen

Die aktuelle Studie des Bundesverbandes der Digitalen Wirtschaft e.V. zu Social Media in Unternehmen zeigt, dass sich Social Media immer stärker im Alltag durchsetzt. Die genutzten Kanäle sind dabei vielfältig (Siehe Grafik). Zu beachten ist dabei allerdings, dass die vielfältigen Interaktionen auch Rückwirkungen auf das Unternehmen haben. Wollen Unternehmen beispielsweise Social Media für Innovationen nutzen, öffnen sie damit ihren Innovationsprozess. Das hat wiederum zur Konsequenz, dass im Unternehmen neue Kompetenzen entwickelt werden müssen, um mit diesen neuen Unsicherheiten umzugehen. Ich habe den Eindruck, dass diese Zusammenhänge in den Unternehmen nicht – oder zu wenig – beachtet werden. Siehe dazu auch Innovationskommunikation als Erfolgsfaktor, Freund, R. (2012): Co-Creation and Bottom-Up Economy.

Die aktuelle Studie des Bundesverbandes der Digitalen Wirtschaft e.V. zu Social Media in Unternehmen zeigt, dass sich Social Media immer stärker im Alltag durchsetzt. Die genutzten Kanäle sind dabei vielfältig (Siehe Grafik). Zu beachten ist dabei allerdings, dass die vielfältigen Interaktionen auch Rückwirkungen auf das Unternehmen haben. Wollen Unternehmen beispielsweise Social Media für Innovationen nutzen, öffnen sie damit ihren Innovationsprozess. Das hat wiederum zur Konsequenz, dass im Unternehmen neue Kompetenzen entwickelt werden müssen, um mit diesen neuen Unsicherheiten umzugehen. Ich habe den Eindruck, dass diese Zusammenhänge in den Unternehmen nicht – oder zu wenig – beachtet werden. Siehe dazu auch Innovationskommunikation als Erfolgsfaktor, Freund, R. (2012): Co-Creation and Bottom-Up Economy.

Freund, R. (2012): Co-Creation and Bottom-Up Economy

In der letzten Zeit wurde ich immer wieder auf meinen Vortrag Freund, R. (2012): Co-Creation and Bottom-Up Economy (PDF) angesprochen, den ich auf der MCP-CE 2012 gehalten habe. Es ging mir darum aufzuzeigen, dass Co-Creation nicht nur von Unternehmen genutzt werden kann, sondern jeden Anwender befähigt, Werte zu schaffen. Diese Entwicklung „von unten“ wird noch zu wenig beachtet. Sollten Sie zu meiner Präsentation Fragen haben, so können Sie mich gerne ansprechen. Siehe dazu auch Ein Europa von unten als Gegenmodell zum vorherrschenden Europa von oben, Reflexive Open Innovation.

In der letzten Zeit wurde ich immer wieder auf meinen Vortrag Freund, R. (2012): Co-Creation and Bottom-Up Economy (PDF) angesprochen, den ich auf der MCP-CE 2012 gehalten habe. Es ging mir darum aufzuzeigen, dass Co-Creation nicht nur von Unternehmen genutzt werden kann, sondern jeden Anwender befähigt, Werte zu schaffen. Diese Entwicklung „von unten“ wird noch zu wenig beachtet. Sollten Sie zu meiner Präsentation Fragen haben, so können Sie mich gerne ansprechen. Siehe dazu auch Ein Europa von unten als Gegenmodell zum vorherrschenden Europa von oben, Reflexive Open Innovation.

Datenreport 2012: Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen

Der Datenreport 2012: Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen zeigt „die hohe wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft für die hessische Wirtschaft.“ Darüber hinaus wird das Thema auch auf Bundesebene bzw. auf europäischer Ebene stark beachtet. Die kreative Klasse (Florida) ist für Innovationen (auch soziale Innovationen) wichtig und zeigt, wie sich wissensbasierte Arbeit weiter verändert, bzw. das Umfeld mit prägt (Siehe dazu auch Coworking, Co-Creation usw.).

Der Datenreport 2012: Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen zeigt „die hohe wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft für die hessische Wirtschaft.“ Darüber hinaus wird das Thema auch auf Bundesebene bzw. auf europäischer Ebene stark beachtet. Die kreative Klasse (Florida) ist für Innovationen (auch soziale Innovationen) wichtig und zeigt, wie sich wissensbasierte Arbeit weiter verändert, bzw. das Umfeld mit prägt (Siehe dazu auch Coworking, Co-Creation usw.).

Vielfalt in Unternehmen wird ausgezeichnet

Die AWV e.V. weist in einer Mitteilung darauf hin, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) einen Unternehmenspreis für die Willkommenskultur in Unternehmen verleiht. Anmeldeschluss ist der 31.10.2012. Teilnehmen können Unternehmen mit bis zu 1.000 Beschäftigten. Es ist immer gut, Anstrengungen für für Vielfalt in Organisationen unterstützt werden. Noch immer haben viele Unternehmen noch nicht erkannt, wie wichtig Vielfalt für eine wissensbasierte Wirtschaft/Gesellschaft ist. Siehe dazu auch Multiple Kompetenzen.

Die AWV e.V. weist in einer Mitteilung darauf hin, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) einen Unternehmenspreis für die Willkommenskultur in Unternehmen verleiht. Anmeldeschluss ist der 31.10.2012. Teilnehmen können Unternehmen mit bis zu 1.000 Beschäftigten. Es ist immer gut, Anstrengungen für für Vielfalt in Organisationen unterstützt werden. Noch immer haben viele Unternehmen noch nicht erkannt, wie wichtig Vielfalt für eine wissensbasierte Wirtschaft/Gesellschaft ist. Siehe dazu auch Multiple Kompetenzen.

Qualität der Arbeit. Was ist das denn?

Die Broschüre Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2012): Qualität der Arbeit (PDF, 2.1 MB) geht auf 72 Seiten auf die verschiedenen Dimensionen der Arbeit – aus Arbeitnehmersicht – ein: Arbeitssicherheit und Gleichstellung, Einkommen und indirekte Arbeitgeberleistungen, Arbeitszeit, Ausgleich von Beruf und Privatleben, Beschäftigungssicherheit und Sozialleistungen, Arbeitsbeziehungen, Qualifikation und Weiterbildung, Zusammenarbeit und Motivation. Das ist sicherlich interessant. Spannender wäre es zu untersuchen, wie die einzelnen Einflussfaktoren zusammenhängen. Ein Wirkungsnetz, unternehmensspezifisch erstellt, könnte dem Unternehmen aufzeigen, an wechen Stellen nachgebessert werden sollte um die angepeilten Ergebnisse zu erzielen. Erst diese Perspektive wird der komplexen Dynamik (ein bischen) besser gerecht. Siehe dazu auch Wissensbilanz – Made in Germany, Interaktive Dienstleistungsarbeit oder Berufliche Kompetenzen.

Die Broschüre Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2012): Qualität der Arbeit (PDF, 2.1 MB) geht auf 72 Seiten auf die verschiedenen Dimensionen der Arbeit – aus Arbeitnehmersicht – ein: Arbeitssicherheit und Gleichstellung, Einkommen und indirekte Arbeitgeberleistungen, Arbeitszeit, Ausgleich von Beruf und Privatleben, Beschäftigungssicherheit und Sozialleistungen, Arbeitsbeziehungen, Qualifikation und Weiterbildung, Zusammenarbeit und Motivation. Das ist sicherlich interessant. Spannender wäre es zu untersuchen, wie die einzelnen Einflussfaktoren zusammenhängen. Ein Wirkungsnetz, unternehmensspezifisch erstellt, könnte dem Unternehmen aufzeigen, an wechen Stellen nachgebessert werden sollte um die angepeilten Ergebnisse zu erzielen. Erst diese Perspektive wird der komplexen Dynamik (ein bischen) besser gerecht. Siehe dazu auch Wissensbilanz – Made in Germany, Interaktive Dienstleistungsarbeit oder Berufliche Kompetenzen.