In dem Artikel Barteczko, S. (2012): Arbeitskraftunternehmer – wo bist du? (Soziologie Magazin 2/2012, S. 41-56) untersucht der Autor die kontrovers diskutierte Arbeitskraftunternehmer – These empirisch. Es wird dabei aufgezeigt, dass “dass sich die Beschäftigten in klassischer Weise an ihren Betrieben orientieren und ein aktives Angebotsverhalten auf dem externen Arbeitsmarkt erheblich von situativen Faktoren, wie den Haushaltsarrangements, dem Alter oder der betrieblichen Situation abhängt. Die Ergebnisse des Beitrags geben Hinweise darauf, dass die postulierten Vermarktlichungstendenzen bei den Beschäftigten empirisch nicht stark ausgeprägt sind.” Siehe dazu auch Bei der Arbeitssituationsanalyse rückt ´das Ganze der Arbeit´ in den Mittelpunkt, Kompetenz, Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

In dem Artikel Barteczko, S. (2012): Arbeitskraftunternehmer – wo bist du? (Soziologie Magazin 2/2012, S. 41-56) untersucht der Autor die kontrovers diskutierte Arbeitskraftunternehmer – These empirisch. Es wird dabei aufgezeigt, dass “dass sich die Beschäftigten in klassischer Weise an ihren Betrieben orientieren und ein aktives Angebotsverhalten auf dem externen Arbeitsmarkt erheblich von situativen Faktoren, wie den Haushaltsarrangements, dem Alter oder der betrieblichen Situation abhängt. Die Ergebnisse des Beitrags geben Hinweise darauf, dass die postulierten Vermarktlichungstendenzen bei den Beschäftigten empirisch nicht stark ausgeprägt sind.” Siehe dazu auch Bei der Arbeitssituationsanalyse rückt ´das Ganze der Arbeit´ in den Mittelpunkt, Kompetenz, Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

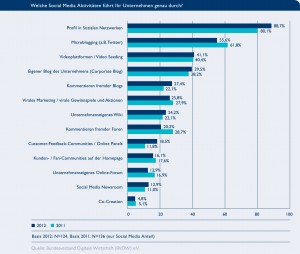

BVDW-Studie zu Social Media in Unternehmen

Die aktuelle Studie des Bundesverbandes der Digitalen Wirtschaft e.V. zu Social Media in Unternehmen zeigt, dass sich Social Media immer stärker im Alltag durchsetzt. Die genutzten Kanäle sind dabei vielfältig (Siehe Grafik). Zu beachten ist dabei allerdings, dass die vielfältigen Interaktionen auch Rückwirkungen auf das Unternehmen haben. Wollen Unternehmen beispielsweise Social Media für Innovationen nutzen, öffnen sie damit ihren Innovationsprozess. Das hat wiederum zur Konsequenz, dass im Unternehmen neue Kompetenzen entwickelt werden müssen, um mit diesen neuen Unsicherheiten umzugehen. Ich habe den Eindruck, dass diese Zusammenhänge in den Unternehmen nicht – oder zu wenig – beachtet werden. Siehe dazu auch Innovationskommunikation als Erfolgsfaktor, Freund, R. (2012): Co-Creation and Bottom-Up Economy.

Die aktuelle Studie des Bundesverbandes der Digitalen Wirtschaft e.V. zu Social Media in Unternehmen zeigt, dass sich Social Media immer stärker im Alltag durchsetzt. Die genutzten Kanäle sind dabei vielfältig (Siehe Grafik). Zu beachten ist dabei allerdings, dass die vielfältigen Interaktionen auch Rückwirkungen auf das Unternehmen haben. Wollen Unternehmen beispielsweise Social Media für Innovationen nutzen, öffnen sie damit ihren Innovationsprozess. Das hat wiederum zur Konsequenz, dass im Unternehmen neue Kompetenzen entwickelt werden müssen, um mit diesen neuen Unsicherheiten umzugehen. Ich habe den Eindruck, dass diese Zusammenhänge in den Unternehmen nicht – oder zu wenig – beachtet werden. Siehe dazu auch Innovationskommunikation als Erfolgsfaktor, Freund, R. (2012): Co-Creation and Bottom-Up Economy.

Freund, R. (2012): Co-Creation and Bottom-Up Economy

In der letzten Zeit wurde ich immer wieder auf meinen Vortrag Freund, R. (2012): Co-Creation and Bottom-Up Economy (PDF) angesprochen, den ich auf der MCP-CE 2012 gehalten habe. Es ging mir darum aufzuzeigen, dass Co-Creation nicht nur von Unternehmen genutzt werden kann, sondern jeden Anwender befähigt, Werte zu schaffen. Diese Entwicklung “von unten” wird noch zu wenig beachtet. Sollten Sie zu meiner Präsentation Fragen haben, so können Sie mich gerne ansprechen. Siehe dazu auch Ein Europa von unten als Gegenmodell zum vorherrschenden Europa von oben, Reflexive Open Innovation.

In der letzten Zeit wurde ich immer wieder auf meinen Vortrag Freund, R. (2012): Co-Creation and Bottom-Up Economy (PDF) angesprochen, den ich auf der MCP-CE 2012 gehalten habe. Es ging mir darum aufzuzeigen, dass Co-Creation nicht nur von Unternehmen genutzt werden kann, sondern jeden Anwender befähigt, Werte zu schaffen. Diese Entwicklung “von unten” wird noch zu wenig beachtet. Sollten Sie zu meiner Präsentation Fragen haben, so können Sie mich gerne ansprechen. Siehe dazu auch Ein Europa von unten als Gegenmodell zum vorherrschenden Europa von oben, Reflexive Open Innovation.

Datenreport 2012: Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen

Der Datenreport 2012: Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen zeigt “die hohe wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft für die hessische Wirtschaft.” Darüber hinaus wird das Thema auch auf Bundesebene bzw. auf europäischer Ebene stark beachtet. Die kreative Klasse (Florida) ist für Innovationen (auch soziale Innovationen) wichtig und zeigt, wie sich wissensbasierte Arbeit weiter verändert, bzw. das Umfeld mit prägt (Siehe dazu auch Coworking, Co-Creation usw.).

Der Datenreport 2012: Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen zeigt “die hohe wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft für die hessische Wirtschaft.” Darüber hinaus wird das Thema auch auf Bundesebene bzw. auf europäischer Ebene stark beachtet. Die kreative Klasse (Florida) ist für Innovationen (auch soziale Innovationen) wichtig und zeigt, wie sich wissensbasierte Arbeit weiter verändert, bzw. das Umfeld mit prägt (Siehe dazu auch Coworking, Co-Creation usw.).

Vielfalt in Unternehmen wird ausgezeichnet

Die AWV e.V. weist in einer Mitteilung darauf hin, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) einen Unternehmenspreis für die Willkommenskultur in Unternehmen verleiht. Anmeldeschluss ist der 31.10.2012. Teilnehmen können Unternehmen mit bis zu 1.000 Beschäftigten. Es ist immer gut, Anstrengungen für für Vielfalt in Organisationen unterstützt werden. Noch immer haben viele Unternehmen noch nicht erkannt, wie wichtig Vielfalt für eine wissensbasierte Wirtschaft/Gesellschaft ist. Siehe dazu auch Multiple Kompetenzen.

Die AWV e.V. weist in einer Mitteilung darauf hin, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) einen Unternehmenspreis für die Willkommenskultur in Unternehmen verleiht. Anmeldeschluss ist der 31.10.2012. Teilnehmen können Unternehmen mit bis zu 1.000 Beschäftigten. Es ist immer gut, Anstrengungen für für Vielfalt in Organisationen unterstützt werden. Noch immer haben viele Unternehmen noch nicht erkannt, wie wichtig Vielfalt für eine wissensbasierte Wirtschaft/Gesellschaft ist. Siehe dazu auch Multiple Kompetenzen.

Qualität der Arbeit. Was ist das denn?

Die Broschüre Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2012): Qualität der Arbeit (PDF, 2.1 MB) geht auf 72 Seiten auf die verschiedenen Dimensionen der Arbeit – aus Arbeitnehmersicht – ein: Arbeitssicherheit und Gleichstellung, Einkommen und indirekte Arbeitgeberleistungen, Arbeitszeit, Ausgleich von Beruf und Privatleben, Beschäftigungssicherheit und Sozialleistungen, Arbeitsbeziehungen, Qualifikation und Weiterbildung, Zusammenarbeit und Motivation. Das ist sicherlich interessant. Spannender wäre es zu untersuchen, wie die einzelnen Einflussfaktoren zusammenhängen. Ein Wirkungsnetz, unternehmensspezifisch erstellt, könnte dem Unternehmen aufzeigen, an wechen Stellen nachgebessert werden sollte um die angepeilten Ergebnisse zu erzielen. Erst diese Perspektive wird der komplexen Dynamik (ein bischen) besser gerecht. Siehe dazu auch Wissensbilanz – Made in Germany, Interaktive Dienstleistungsarbeit oder Berufliche Kompetenzen.

Die Broschüre Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2012): Qualität der Arbeit (PDF, 2.1 MB) geht auf 72 Seiten auf die verschiedenen Dimensionen der Arbeit – aus Arbeitnehmersicht – ein: Arbeitssicherheit und Gleichstellung, Einkommen und indirekte Arbeitgeberleistungen, Arbeitszeit, Ausgleich von Beruf und Privatleben, Beschäftigungssicherheit und Sozialleistungen, Arbeitsbeziehungen, Qualifikation und Weiterbildung, Zusammenarbeit und Motivation. Das ist sicherlich interessant. Spannender wäre es zu untersuchen, wie die einzelnen Einflussfaktoren zusammenhängen. Ein Wirkungsnetz, unternehmensspezifisch erstellt, könnte dem Unternehmen aufzeigen, an wechen Stellen nachgebessert werden sollte um die angepeilten Ergebnisse zu erzielen. Erst diese Perspektive wird der komplexen Dynamik (ein bischen) besser gerecht. Siehe dazu auch Wissensbilanz – Made in Germany, Interaktive Dienstleistungsarbeit oder Berufliche Kompetenzen.

World Economic Forum (2012): The Future of Manufacturing

In Zeiten einer Dienstleistungs- Informations- oder auch Wissensgesellschaft wird häufig von De-Industrialisierung, oder – wie jetzt in Frankreich – von einer Re-Industrialisierung gesprochen. Das World Economic Forum hat sich nun in dem Report The Future of Manufacturing (4.6MB,PDF) ausgiebig mit dem Thema befasst. Ich möchte zwei Trends hervorheben (S.4):

In Zeiten einer Dienstleistungs- Informations- oder auch Wissensgesellschaft wird häufig von De-Industrialisierung, oder – wie jetzt in Frankreich – von einer Re-Industrialisierung gesprochen. Das World Economic Forum hat sich nun in dem Report The Future of Manufacturing (4.6MB,PDF) ausgiebig mit dem Thema befasst. Ich möchte zwei Trends hervorheben (S.4):

- The ability to innovate, at an accelerated pace, will be the most important capability differentiating the success of countries and companies.

- Talented human capital will be the most critical resource differentiating the prosperity of countries and companies.

Vertrauen, Kompetenz und Innovation

Gerade in innovationsorientierten Unternehmen wird deutlich, dass der Umgang mit Unsicherheit im Innovationsprozess immer wichtiger wird. In diesem Zusammenhang kommt dem Kompetenzbegriff auf den verschiedenen Ebenen (Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk) eine entscheidende Bedeutung zu. Die Kompetenzentwicklung wiederum basiert auf Vertrauen und weniger auf einem “festgezurrten” Regelwerk. Das Projekt CCM² untersucht diese Zusammehänge. Ich bin gespannt, welche Ergebnisse am Ende (2013) veröffentlicht werden. Siehe dazu auch Warum klappt das mit dem “Wissen teilen” einfach nicht?, Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

Gerade in innovationsorientierten Unternehmen wird deutlich, dass der Umgang mit Unsicherheit im Innovationsprozess immer wichtiger wird. In diesem Zusammenhang kommt dem Kompetenzbegriff auf den verschiedenen Ebenen (Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk) eine entscheidende Bedeutung zu. Die Kompetenzentwicklung wiederum basiert auf Vertrauen und weniger auf einem “festgezurrten” Regelwerk. Das Projekt CCM² untersucht diese Zusammehänge. Ich bin gespannt, welche Ergebnisse am Ende (2013) veröffentlicht werden. Siehe dazu auch Warum klappt das mit dem “Wissen teilen” einfach nicht?, Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

Ein Europa von unten als Gegenmodell zum vorherrschenden Europa von oben

Die Initiative von Ulrich Beck und Daniel Cohn-Bendit Wir sind Europa! Manifest zur Neugründung Europas von unten hat viele Unterstützer gefunden. Das ist aus meiner Sicht nicht verwunderlich, denn die Zeichen stehen auf Veränderungen, die “von unten” Strukturen infrage und Selbstorganisation in den Mittelpunkt stellen. Um hier nur einige Beispiele zu nennen: In der Debatte um Kernkompetenzen ging es darum, die vom Unternehmen definierten Kernkompetenzen “herunterzubrechen”, statt sich zu fragen: Wie sind diese Kernkompetenzen entstanden (Bottom-Up Approach)? In der Innovationsforschung wird deutlich, dass immer mehr Innovationen von Usern stammen, die mit den neuen Technologien endlich ihre Vorstellungen verwirklichen können (User Innovation). Hinzu kommt, dass auch schon von einer Bottom-Up-Economy geschrieben wird… Nicht zuletzt zeigt sich bei Bürgerbeteiligungen, dass es nicht mehr ausreicht, Alibiveranstaltungen durchzuführen, um einige Bürger zu befragen. Demokratische Veränderungen kommen immer stärker “von unten“, werden dabei von neuen Technologien ermöglicht und rütteln an den so geliebten festen Strukturen unserer Gesellschaft. Dass dies nicht ohne Folgen ist, haben der Soziologe Beck und andere Wissenschaftler schon lange aufgezeigt und diese Entwicklung Reflexive Modernisierung genannt. Siehe dazu auch Reflexive Open Innovation oder Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

Die Initiative von Ulrich Beck und Daniel Cohn-Bendit Wir sind Europa! Manifest zur Neugründung Europas von unten hat viele Unterstützer gefunden. Das ist aus meiner Sicht nicht verwunderlich, denn die Zeichen stehen auf Veränderungen, die “von unten” Strukturen infrage und Selbstorganisation in den Mittelpunkt stellen. Um hier nur einige Beispiele zu nennen: In der Debatte um Kernkompetenzen ging es darum, die vom Unternehmen definierten Kernkompetenzen “herunterzubrechen”, statt sich zu fragen: Wie sind diese Kernkompetenzen entstanden (Bottom-Up Approach)? In der Innovationsforschung wird deutlich, dass immer mehr Innovationen von Usern stammen, die mit den neuen Technologien endlich ihre Vorstellungen verwirklichen können (User Innovation). Hinzu kommt, dass auch schon von einer Bottom-Up-Economy geschrieben wird… Nicht zuletzt zeigt sich bei Bürgerbeteiligungen, dass es nicht mehr ausreicht, Alibiveranstaltungen durchzuführen, um einige Bürger zu befragen. Demokratische Veränderungen kommen immer stärker “von unten“, werden dabei von neuen Technologien ermöglicht und rütteln an den so geliebten festen Strukturen unserer Gesellschaft. Dass dies nicht ohne Folgen ist, haben der Soziologe Beck und andere Wissenschaftler schon lange aufgezeigt und diese Entwicklung Reflexive Modernisierung genannt. Siehe dazu auch Reflexive Open Innovation oder Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

Über den Umgang mit Ungewissheit

Das Buch Böhle, F.; Busch, S. (Hrsg.) (2012): Management von Ungewissheit. Neue Ansätze jenseits von Kontrolle und Ohnmacht trifft meines Erachtens genau den aktuellen Stand der Diskussion. Durch die vielen Veränderungen in unserer Gesellschaft kommt die Ungewissheit zurück in alle Lebensbereiche. Der Umgang mit dieser Ungewissheit wird dabei zwischen den beiden Polen Kontrolle (Messbarkeit usw.) und Ohnmacht diskutiert. Doch es gibt noch einen weiteren, besseren Weg: Die Bewältigung von Ungewissheit durch Menschen (weniger durch Technologie). Ich beziehe mich hier gerne auf die Veröffentlichung von Fritz Böhle (und Sigrid Busch), da ich auch in meinem Buch auf den Umgang mit Ungewissheit/Unsicherheit hingewiesen habe. Siehe Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk und auch Veröffentlichungen.

Das Buch Böhle, F.; Busch, S. (Hrsg.) (2012): Management von Ungewissheit. Neue Ansätze jenseits von Kontrolle und Ohnmacht trifft meines Erachtens genau den aktuellen Stand der Diskussion. Durch die vielen Veränderungen in unserer Gesellschaft kommt die Ungewissheit zurück in alle Lebensbereiche. Der Umgang mit dieser Ungewissheit wird dabei zwischen den beiden Polen Kontrolle (Messbarkeit usw.) und Ohnmacht diskutiert. Doch es gibt noch einen weiteren, besseren Weg: Die Bewältigung von Ungewissheit durch Menschen (weniger durch Technologie). Ich beziehe mich hier gerne auf die Veröffentlichung von Fritz Böhle (und Sigrid Busch), da ich auch in meinem Buch auf den Umgang mit Ungewissheit/Unsicherheit hingewiesen habe. Siehe Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk und auch Veröffentlichungen.