Wir nutzen Nextcloud für die kollaborative Zusammenarbeit, zusammen mit OpenProject, und für Boards usw. Dabei ist es uns wichtig, dass wir Nextcloud als Open Source Anwendung auf unseren Servern betreiben können und somit alle Daten nicht bei Big Tech landen.

Die Entwicklung bei Nextcloud ist insgesamt schon erstaunlich: Begonnen hat alles (erst) vor 6 Jahren, u.a. damit, Dateien zu synchronisieren – ähnlich Dropbox etc. In der Zwischenzeit ist Nextcloud zu einer Kollaborationsplattform geworden, die den bekannten Plattformen der Big Tech Konzernen immer ebenbürtiger wird – und das alles Open Source.

Mit dem Hub 4 hat Nextcloud nun die Möglichkeiten stark erweitert – siehe dazu diesen Blogbeitrag vom 21.03.2023. Neben einem Smart Picker, Speech-to-Text mit Whisper, Image Generation mit Dall-E-2 und StableDiffusion, gibt es auch eine ChatGPT-Integration. Das alles ist schon sehr erstaunlich, doch finde ich folgenden Punkt noch beeindruckender:

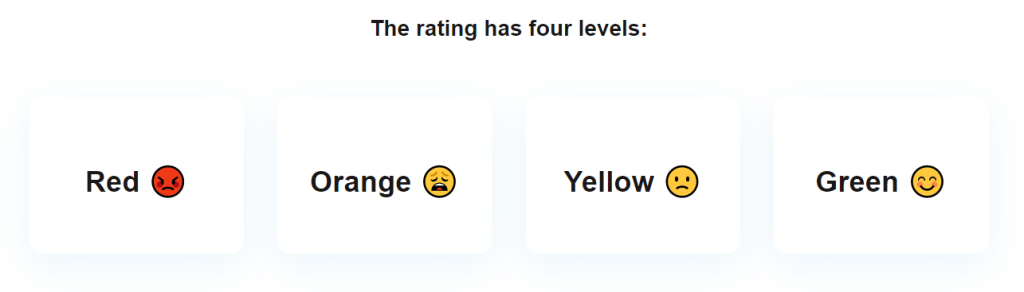

„Our Ethical AI Rating is designed to give a quick insight into the ethical implications of a particular integration of AI in Nextcloud. We of course still encourage users to look more deeply into the specific solution they use, but hope that this way we simplify the choice for the majority of our users and customers“ (Quelle). Die Grafik am Anfang des Beitrags zeigt die Ratings.

Der Run auf AI-Anwendungen ist aktuell schon groß, und wird weiter stark zunehmen. Es ist daher eine sehr gute Hilfe, ein Ranking zu den verschiedenen Möglichkeiten der AI-Nutzung zu erhalten. Diese Entwicklung läuft parallel zu den ethischen Richtlinien der Europäischen Union zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz (AI: Artificial Intelligence). In den kommenden Wochen werden wir unsere Nextcloud auf die beschriebene Version (Hub 4) updaten, und die vielfältigen Möglichkeiten ausprobieren.

In den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen Projektmanager/in (IHK) und Projektmanager/in AGIL (IHK) gehen wir auf diese Entwicklungen ein. Informationen zu den Lehrgängen und zu Terminen finden Sie auf unserer Lernplattform.