In der heutigen Zeit brauch wir viele neue Ideen und müssen diese dann auch noch zeitnah in innovative Produkte, Dienstleistungen, Prozesse, organisationale Strukturen usw. übertragen. Basis für solche Tätigkeiten sind immer wieder kreative Prozesse. Es stellt sich somit die Frage, welche Randbedingungen Kreativität fördern können.

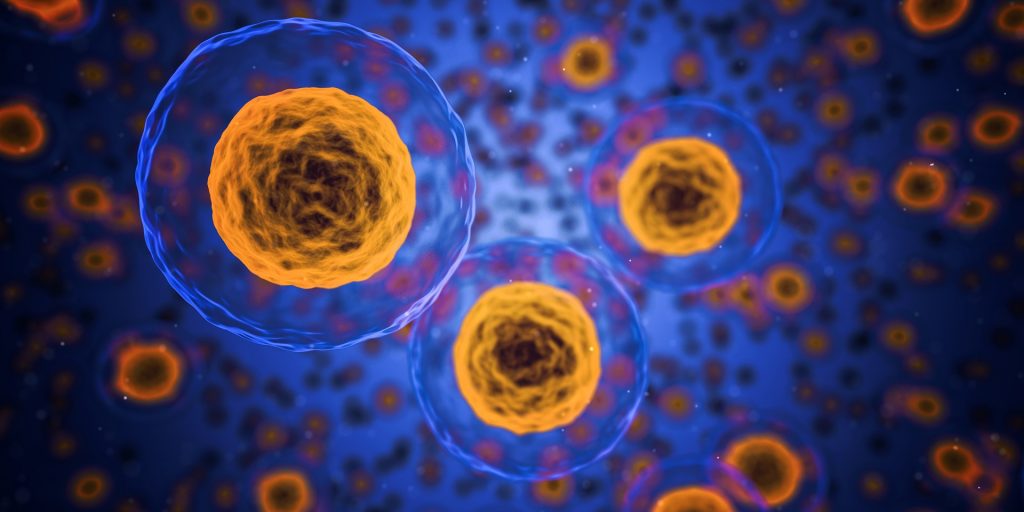

Austausch und Durchlässigkeit – das ist ein naturgegebenes Prinzip von Kreativität und in der Natur zu beobachten. So sind etwa die Wände einer lebendigen Zelle ebenfalls nicht starr und schließen die Welt draußen nicht vollkommen von der Welt im Zellinneren ab. Sie sind semipermeabel: Sinnvolle Stoffe werden hineingelassen, andere nicht. Dies ist die Funktionsweise der Osmose, ein Vorgang, der für viele regulative Abläufe in der Natur von Bedeutung ist (Pöppel/Wagner 2012:18)

In der Evolution hat sich gezeigt, dass starre Grenzen nicht förderlich sind, um sich in einem turbulenten Umfeld zu behaupten. Diese halbdurchlässigen – semipermeable – Strukturen verbinden die Potentiale des Inneren mit den Potentialen des Äußeren, um neue adaptive Lösungen zu entwickeln. Die Unternehmensorganisation kann sich von diesen evolutionären Prozessen einiges abschauen und somit lernen.